Robert C. O’Brien, The Return of Peace Through Strength: Making the Case for Trump’s, Foreign Affairs, (US: Foreign Affairs, July/August 2024)

المحتويات:

- واقع جيوبولتيكي معقّد

- سياسة حازمة ضدّ الصين

- عودة سياسة الضغط الأقصى ضدّ إيران

- من كابول إلى كييف

- إصلاحُ جيشٍ في حالة تراجع

- اعرف عدوك واعرف أصدقاءك أيضًا

الكلمات المفتاحيّة: سياسة ترامب الخارجية، “السلام من خلال القوة”، النزعة الانعزالية، الواقعية الجاكسونية، النزعة الدولية الليبرالية الجديدة، النظام العالمي

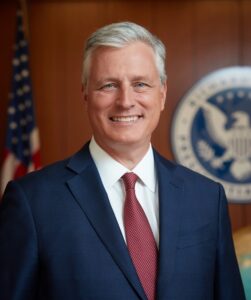

روبرت سي. أوبراين، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسّسة ريتشارد نيكسون، وشغل سابقًا منصب مستشار الأمن القومي الأمريكي (2019-2021) في إدارة ترامب، يطرح في هذا المقال “حُجة قويّة” دفاعًا عن سياسة ترامب الخارجية، مُؤكّدًا أنّها حقّقت العديد من النتائج الإيجابية في عُهدته الأولى.

وفقًا لأوبراين، ارتكزت سياسة ترامب الخارجية على مبدأ “السلام من خلال القوة”، حيث ركّزت هذه السياسة على تجنّب الحروب الجديدة، وتعزيز القدرات العسكرية الأمريكية، وتقوية التحالفات الاستراتيجية. وقد تحدّت هذه المقاربة السياسات العالمية التـّي تبنّتها الإدارات السابقة. يسلّط المقال الضوء على إنجازات ترامب في المجال الدبلوماسي، وانتصاراته العسكرية، بالإضافة إلى استراتيجيته البراغماتية التّي تُوجّهها المصالح، في مقابل ما يراه الكاتب إخفاقاتِ مقاربة النزعة الدولية الليبرالية الجديدة. ويرى أوبراين أنّ ترامب ليس انعزاليًا مثلما يدّعي البعض، بل يستلهم مقاربته من سلفه الرئيس الأسبق أندرو جاكسون وسياسة الأخير الخارجية، التّي تقوم على مبدأ “التركيز والحزم عند الضرورة، مع الحذر من التوسّع المُفرط”. ويؤكّد الكاتب أنّ ولايةً ثانيةً لترامب ستؤدّي إلى عودة الواقعية بنكهةٍ جاكسونية.

ينقسم المقال إلى ستّة أقسام، حيث يقدّم تحليلًا للإطار الذّي تندرج فيه السياسة الخارجية لإدارة ترامب ونتائجها.

واقع جيوبولتيكي مُعقّد:

يصف القسم الأول البيئة العالمية التّي وَجدت الولايات المتحدة نفسها منخرطةً فيها خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين. يُجادل أوبراين بأنّ الرؤية المتفائلة لـ “القرن الأمريكي الثاني” التّي برزت في أوائل التسعينيات قد استُبدلت بواقع جيوبولتيكي معقّد، يتمثّل في صعود خصومٍ أقوياء مثل الصين وروسيا وإيران، إلى جانب تنامي تهديداتٍ داخليةٍ وإقليمية صارت تؤثّر على نفوذ الولايات المتحدة وأمنها.

في أوائل التسعينيات، بدت الولايات المتحدة مهيأةً لهيمنةٍ عالمية غير مسبوقة بعد الحرب الباردة. ومع ذلك، تلاشى هذا التفاؤل مع بروز الصين كمنافسٍ اقتصاديٍ وعسكريٍ رئيسي، حيث تُهدّد الأخيرة تايوان، وتنخرط في أنشطةٍ بحريةٍ عدوانية، كما تقوّض المصالح الأمريكية من خلال الهجمات السيبرانية والممارسات التجارية غير العادلة. في ظلّ قيادة شي جين بينغ، تراجعت الصين عن الإصلاحات الاقتصادية، وقمعت الحرّيات في هونغ كونغ، وصعّدت التوتّرات مع الولايات المتحدة وحلفائها. وبالمناسبة، يُنظر إلى شي جين بينغ على أنّه أقوى زعيم صيني منذ ماو تسي تونغ، ومن نافلة القول أنّه لم يُحاسب حتّى الآن على جائحة كوفيد-19 التّي نشأت في مقاطعة ووهان الصينية.

علاوةً على ذلك، فقد كشف الغزو الروسي لأوكرانيا سنة 2022 عن تجاهل موسكو للخطاب الرادع، وأظهر ضعف استعداد أوروبا للحروب الحديثة، التّي تمزج بين التقنيات المُتقدّمة، مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة منخفضة التقنية والقاتلة، إلى جانب المدفعية التقليدية. ويؤدّي تحالف الصين مع روسيا المتزايدة جرأتها، بالإضافة إلى تزايد حزم إيران واقترابها من امتلاك القدرة النووية، إلى زيادة تعقيد التحدّيات العالمية.

وعلى مقربة من الولايات المتحدة، لا تزال التحدّيات قائمة، ففي المكسيك تعمل كارتِلات المخدرات كحكوماتٍ موازية، حيث تُهرّب البشر والمخدرات غير القانونية إلى الولايات المتحدة بشكلٍ مستمر. كما تظلّ فنزويلا غير مستقرة وفي وضع مواجهة، بينما يُعتبر فشل إدارة بايدن في تأمين الحدود الجنوبية نقطة ضعف رئيسية ومرئية للغاية. بشكلٍ عام، تُقوّض هذه التحدّيات المكانة العالمية للولايات المتحدة، وتُبرز مواطن الضعف والانكشاف في سياساتها الخارجية والداخلية.

سياسة حازمة ضدّ الصين:

القسم الثاني من المقال مُخَصّصٌ للصين ومنطقة الباسفيك، حيث يدعو الكاتب فيه إلى تبنّي استراتيجية أمريكية أقوى وأكثر حسمًا ضدّ الصين، مطالبًا بالعودة إلى سياسات “السلام من خلال القوة”، وفكّ الارتباط الاقتصادي، وتعزيز التحالفات العسكرية في المحيط الهادئ لمواجهة نفوذ الصين المتزايد وسلوكها العدواني.

وفقًا لأوبراين، فإنّ رسائل إدارة بايدن المتضاربة بشأن الصين -بما في ذلك الإبقاء على بعض التعريفات الجمركية التّي فرضها ترامب مع السعي أيضًا إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية- تفتقر إلى الوضوح اللازم لمواجهة الطموحات الاقتصادية والجيوبوليتكية لبجين. يسعى الحزب الشيوعي الصيني إلى توسيع نفوذه وأمنه عبر إزاحة الولايات المتحدة من موقعها باعتبارها قائدًا عالميًا في التطوّر التكنولوجي والابتكار في مجالاتٍ حيويةٍ مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكُمومية. تَستخدم الصين تحت قيادة شي جين بينغ ممارساتٍ تجاريةٍ عدوانية، ولا تتوانى عن سرقة الملكية الفكرية، وعن الدعم الحكومي لإضعاف الصناعات الأمريكية والحليفة. وبالتالي، يجب على الولايات المتحدة التصدّي لهذا التحدّي، تمامًا كما فعلت خلال الحرب الباردة عندما سعت إلى إضعاف الاقتصاد السوفياتي، وذلك من خلال الحفاظ على تفوّقها الاقتصادي، وإزالة القوانين التنظيمية غير الضرورية، وتعزيز فكّ الارتباط الاقتصادي مع الصين عبر فرض تعريفاتٍ جمركية أعلى (60%) وفرض قيودٍ على الصادرات. وعلى الرغم من ضرورة الإبقاء على قنواتِ الاتصال مفتوحةً مع بجين، إلاّ أنّ دبلوماسية الولايات المتحدة في منطقة الباسفيك يجب أن تركّز بشكلٍ أساسي على حلفائها.

على الصعيد العسكري، ينبغي على الولايات المتحدة منح الأولوية لتعزيز تحالفاتها في الباسفيك، لا سيما مع اليابان وأستراليا والفلبين، مع دفع حلفاءٍ كتايوان إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي. يُجادل بعض المنتقدين بأنّ مطالبة ترامب لحلفاء أمريكا في آسيا بتحمّل المزيد من المسؤوليات الدفاعية قد تثير القلق، إلاّ أنّ المحادثات مع المسؤولين الإقليميين تُظهر أنّهم سيُرحّبون بهذه المقاربة المباشرة، حيث يرونها وسيلةً لتعزيز الأمن من خلال إرساء تحالفاتٍ أكثر توازنًا.

يقترح الكاتب توسيع التدريبات العسكرية المشتركة وتقديم مساعداتٍ عسكريةٍ لدول جنوب شرق آسيا. كما يدعو إلى نقل حاملة طائراتٍ من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ، وحثّ البنتاغون على إعادة نشر مُشاة البحرية الأمريكية في المحيط الهادئ، ممّا يعني تحويل التركيز بعيدًا عن الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يؤكّد أوبراين أيضًا على أهمية تعزيز الدفاعات الصاروخية وتقديم دعمٍ عسكريٍ سريع للحلفاء الإقليميين، لا سيما في بحر الصين الجنوبي، باعتبارها تدابيرًا عاجلة.

عودة سياسة الضغط الأقصى ضدّ إيران:

يتناول القسم الثالث مسألة الأمن في الشرق الأوسط. وفقًا للكاتب، كانت سياسة إدارة بايدن في الشرق الأوسط، وخاصّةً تجاه إيران، سياسةً ضعيفة، وهو ما سمح للأخيرة بأن تصير أكثر عدوانية، في حين أنّ مقاربة “الضغط الأقصى” الذّي تبنّتها إدارة ترامب نجحت في احتواء إيران وحشد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة.

لقد اتسّم تعامل إدارة بايدن مع الشرق الأوسط بالتناقض، حيث سعت مثلاً إلى الانخراط مع إيران بينما قامت في الوقت نفسه بإبعاد السعودية، الشريك المهم ومصدر الطاقة الرئيسي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان. وقد أدّت هذه المقاربة إلى إضعاف الوجود الأمريكي في المنطقة، ممّا أتاح لإيران أن تصبح أكثر جرأة. كما رأى الحلفاء في الشرق الأوسط وخارجه هذه السياسات كدليلٍ على ضعف الولايات المتحدة وعدم موثوقيتها، ممّا دفعهم إلى تبنّي سياساتٍ خارجية أكثر استقلالية عن واشنطن. في المقابل، أدّت حملة “الضغط الأقصى” التّي انتهجتها إدارة ترامب ضدّ إيران، بما في ذلك العقوبات والضغوط الدبلوماسية، إلى تعزيز التحالفات الإقليمية ومهدّت الطريق لاتفاقيات إبراهيم. ويرى الكاتب هنا أنّ تخفيف العقوبات في عهد بايدن عزّز عن غير قصد قدرات الحكومة والجيش الإيراني، وهو ما أدّى إلى زيادة أنشطة إيران الحربية عبر وكلائها الإقليميين.

لذلك، يدعو الكاتب إلى العودة إلى سياسة ترامب، التّي تشمل التنفيذ الكامل للعقوبات والتركيز العسكري على ردع إيران. تتطلّب هذه المقاربة نشر المزيد من الأصول البحرية والجوية في الشرق الأوسط بهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة والتعامل مع النزاعات الأوسع، مثل القضية الإسرائيلية-الفلسطينية، التّي تغذّيها الجماعات المدعومة من إيران. يجب أن تركز الولايات المتحدة على احتواء إيران لتحقيق السلام في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تستمر واشنطن في دعم إسرائيل في جهودها للقضاء على حماس في غزة، وفقًا لما يقترحه الكاتب. ومع ذلك، لا ينبغي للولايات المتحدة أن تُملي شكل الحكم في غزة على المدى البعيد، بل يجب أن تُركّز على دعم إسرائيل ومصر وحلفائها في الخليج، مع كبح نفسها على ممارسة الضغط على إسرائيل للدخول في عملية سلامٍ أوسع مع الفلسطينيين. يجب أن يكون الهدف الأساسي للسياسة الأمريكية هو مواجهة إيران، التّي يعتبرها الكاتب السبب الرئيسي وراء الكثير من حالات عدم الاستقرار والعنف في المنطقة.

من كابول إلى كييف:

ينتقد الجزء الرابع طريقة تعامل بايدن مع مسائل مهمّة كالانسحاب من أفغانستان والحرب في أوكرانيا، حيث يقارن مقاربته بمقاربة ترامب، داعيًا إلى تقديم دعمٍ أقوى لأوكرانيا، واتخاذ موقفٍ عسكريٍ أكثر حسمًا مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام الدبلوماسية، وزيادة انخراط أوروبا في النزاع.

يجادل أوبراين بأنّ سوء إدارة إدارة بايدن لعملية الانسحاب من أفغانستان سنة 2021 كان له تأثيرٌ مباشر على الوضع في أوكرانيا، حيث تجاهل بوتين التحذيرات الأمريكية وغزا البلاد. وعلى الرغم من أنّ بايدن قدّم مساعداتٍ عسكريةٍ لأوكرانيا، إلاّ أنّ مقاربته كانت بطيئةً وتفتقر إلى استراتيجيةٍ واضحة لإنهاء الحرب. في المقابل، يرى الكاتب أنّ مقاربة ترامب كانت ستشمل استمرار تقديم المساعدات العسكرية الفتّاكة لأوكرانيا، لكن بتمويلٍ من الدول الأوروبية، مع الإبقاء على الباب مفتوحًا أمام المفاوضات مع روسيا، وإبقاء موسكو في حالةٍ من عدم التوازن وعدم القدرة على التنبؤ. كما يدعو الكاتب إلى الضغط على حلف الناتو لتعزيز وجوده العسكري في بولندا وشرق أوروبا. ولإظهار التزام الغرب بالدفاع عن أوكرانيا، يقترح الكاتب تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، فعلى الأخير أن يتجاوز من أجل أوكرانيا الإجراءات المعتادة للانضمام. من شأن هذه الخطوة أن ترسل رسالةً قويّةً إلى بوتين بأنّ الغرب لن يتنازل عن أوكرانيا لموسكو، كما ستمنح الأوكرانيين الأمل في مستقبلٍ أفضل.

إصلاحُ جيشٍ في حالة تراجع:

في القسم الخامس من المقال، يناقش الكاتب الحالة الراهنة للجيش الأمريكي، مُحذّرًا من أنّه يُواجه تراجعًا في معدّلات التجنيد والموارد والتحديث، ممّا يهدّد قدرته على ردع خصومٍ كالصين وروسيا وإيران. لذلك، فإنّ إصلاحًا شاملاً لاستراتيجيات الدفاع وعمليات الشراء وتخصيص الموارد يُعتبر عمليةً ضرورية لاستعادة القوة العسكرية الأمريكية والحفاظ على الأمن العالمي.

يُواجه الجيش الأمريكي حالةً من التراجع، حيث يعاني من نقصٍ في التجنيد، ويمتلك مُعدّاتٍ قديمة، وقدراتٍ بحريةٍ ونووية غير كافية. يفتقر الجيش الأمريكي إلى الأدوات اللازمة للدفاع عن المصالح الوطنية بفعالية، مثلما يجادل الكاتب، حيث تمتلك البحرية الأمريكية أقل من 300 سفينة، مقارنةً بـ 592 سفينة في عهد ريغان، وهو عددٌ غير كافٍ للحفاظ على الردع في 18 منطقة بحرية رئيسية. لذا، يجب على الكونغرس والإدارة السعي إلى بناء أسطولٍ بحري يضّم 355 سفينة بحلول عام 2032، بما في ذلك بناء المزيد من الغواصات الهجومية من فئة “فرجينيا”، وغواصات الصواريخ الباليستية من فئة “كولومبيا”، والتّي تشكّل جزءًا ممّا يُعرف بـ “الثالوث النووي”، وهي الأنظمة التّي تُمكّن واشنطن من نشر الأسلحة النووية جوًا وبرًّا وبحرًا.

كذلك، يجب على الكونغرس تمويل جميع القاذفات الشبحية “بي-21” المئة المخطّط لها لاستبدال القاذفات القديمة “بي-2″، رغم أنّ بعض المحلّلين يجادلون بأنّ العدد اللازم للعمليات المستمرة يجب أن يكون 256 قاذفة. ويؤدّي التوسّع النووي لكلٍّ من الصين وروسيا، بما في ذلك مضاعفة الصين لترسانتها النووية منذ عام 2020، إلى ضرورة حفاظ الولايات المتحدة على تفوقها. يتطلّب ذلك إجراء اختباراتٍ واقعية للأسلحة النووية (وهو ما تمّ تعليقه منذ سنة 1992) واستئناف إنتاج اليورانيوم-235، والبلوتونيوم-239، إذا فشلت محادثات الحدّ من التسلّح.

علاوةً على ذلك، يحثّ الكاتب على تحديث الترسانة التقليدية الأمريكية، خاصّةً في مجال تطوير الصواريخ الفرط صوتية، حيث تتفوّق الصين وروسيا بسبب التخفيضات السابقة في التمويل الأمريكي. كما أنّ إصلاح عمليات شراء الأسلحة يُعتبر أمرًا أساسيًا لمعالجة التأخيرات والتكاليف الزائدة التّي عرفتها مشاريعٌ سابقة مثل مشروع المُقاتلات “أف-35″، ويمكن أن تساعد عمليات الموافقة المبسّطة، والإنفاق القائم على الكفاءة، والاستفادة من تجارب الحلفاء مثل أستراليا، وزارة الدفاع الأمريكية في التكيّف مع التحدّيات الحديثة. كما يمكن لشركات الدفاع المبتكرة أن تلعب دورًا رئيسيًا في تحسين جاهزية الجيش الأمريكي.

اعرف عدوّك، واعرف أصدقاءك أيضًا:

يُبرِز القسم الأخير من المقال أهميّة التحالفات الأمريكية حول العالم، مُوضّحًا الرؤية الحقيقية لترامب، التّي تتناقض مع ادعاءات منتقديه. إذ تُعتبر التحالفات القويّة مع الديمقراطيات العالمية ضروريةً لمواجهة المحور الاستبدادي الذّي يضّم بجين وموسكو وطهران، وهو ما يتطلّب قيادةً براغماتيةً تُركّز على وحدة الحلفاء، ودعم المعارضين، وتحقيق توازنٍ في الشرَاكات العالمية.

وفقًا للكاتب، فإنّ مواجهة التحالف المتنامي بين بجين وموسكو وطهران تتطلّب تعزيز القوة العسكرية الأمريكية وأيضًا إقامة تحالفاتٍ متينةٍ بين الديمقراطيات. ورغم تصوير ترامب في كثيرٍ من الأحيان على أنّه معادٍ للتحالفات، إلاّ أنّ سياساته عزّزت حلف الناتو من خلال دفع الدول الأعضاء إلى زيادة إنفاقها الدفاعي. في المقابل، أدّت مقاربة بايدن، الذّي يُشكّك في التزام بعض الحلفاء الديمقراطيين بالمبادئ الديمقراطية، إلى توتّر العلاقات مع دولٍ ديمقراطيةٍ مُحافِظة مثل البرازيل، والمجر، وإسرائيل، وبولندا. ويرى الكاتب أنّ تركيز بايدن على مفاهيمٍ مجرّدة، مثل “النظام الدولي القائم على القواعد”، يُنفّر الحلفاء ويعكس منظورًا نخبويًا يُضعف الدبلوماسية العملية.

كما أنّ إدارة بايدن قلّلت التأكيد على دعمها للمعارضين في الأنظمة الاستبدادية، فنادرًا ما أعطت الأولوية للدفاع العلني عن شخصياتٍ مُعارِضة بارزة، مثل الناشط الديمقراطي في هونغ كونغ جيمي لاي، وذلك رغم استمرار انخراط الولايات المتحدة غير المشروط مع الصين. وعلى العكس من ذلك، ركّز ترامب على دعم قوى المعارضة في الدول المنافسة، مثل انتقاداته العلنية للحكومة الإيرانية خلال احتجاجات سنة 2020، وجهود إدارته في التواصل مع النشطاء الساعين للحريّة في الصين.

ويردّ الكاتب على منتقدي الشرَاكات الأمريكية مع حلفاءٍ غير ديمقراطيين، مثل بعض المَلكيّات العربية، بالقول إنّ العديد من هذه الدول تنفتح تدريجيًا من خلال ارتباطها بالولايات المتحدة، على عكس الأنظمة القمعية المتزايدة في الصين وإيران. لذا، يجب أن تتبنّى الولايات المتحدة مقاربةً براغماتية، تُدرك إمكانية التغيّر لدى بعض الشركاء، مع التمسّك في الوقت نفسه بمواجهة التهديدات الاستبدادية.

ويختتم الكاتب بالتأكيد على قدرة الولايات المتحدة على استعادة نفوذها العالمي رغم الانقسامات والتحدّيات الداخلية التّي تواجهها. لقد أظهر انتخاب ريغان عام 1980، أنّ هناك إمكانية لتعافي البلاد من فترات التراجع. ومن خلال قيادةٍ قويّةٍ وتركيزٍ متجدّد على مبدأ “السلام من خلال القوة”، يمكن للولايات المتحدة إعادة بناء تحالفاتها، والدفاع عن الديمقراطية، وإعادة ترسيخ نفسها كمنارةٍ للأمل في العالم.

أوبراين يُعتبر أحد أبرز الدبلوماسيين الأمريكيين، والمفكرين الاستراتيجيين، وهو قائد بارز في السياسة الخارجية الأمريكية. شغل منصب مستشار الأمن القومي السابع والعشرين للولايات المتحدة من عام 2019 إلى عام 2021، وانتُخب في 18 يوليو 2022 رئيسًا لمجلس إدارة مؤسّسة ريتشارد نيكسون.

شغل أوبراين منصب الرئيس المشارك لندوة نيكسون حول الواقعية المحافظة والأمن القومي منذ مارس 2021، وحصل -إلى جانب وزير الخارجية السابق مايك بومبيو- على جائزة مهندس السلام من مؤسسة نيكسون لعام 2021.

قبل توليه منصب مستشار الأمن القومي شغل أوبراين العديد من المناصب الدبلوماسية، منها منصب المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون الرهائن برتبة سفير.

باحث في تخصّص الجيوبولتيك والعلاقات الدولية، وهو باحث بمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) التابع لجامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بتركيا. مقيم حاليًا في روما-إيطاليا، حيث يُتابع دراسته للحصول على ثالث شهادة ماجستير له في برنامج التعاون والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمدرسة لويس للحوكمة- جامعة لويس غايدو كارلي، روما. أكمل سابقًا درجة ماجستير ثانية في معهد دراسات الشرق الأوسط والعالم الإسلامي بجامعة مرمرة في إسطنبول عام 2019، حيث راكَمَ هناك خبرةً علميةً ومهنية لمدّة تسعة أعوام من خلال عمله وتعاونه مع العديد من مراكز الأبحاث التركية والعربية في تركيا وخارجها، كما حصل خَشِّيبْ على الماجستير الأول له عام 2017 في الدراسات الآسيوية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر 3. بالإضافة إلى ذلك، هو مرشّح لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الدراسات الآسيوية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3.

تهتّم أعمال خَشِّيبْ البحثية بمجال الجيوبوليتيك، نظريات العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى والنظام الدولي، جيوبولتيك أوراسيا وبحر الصين الجنوبي وشمال إفريقيا ومنطقة المتوسّط، السياسة الخارجية للولايات المتحدة، الصين، روسيا، تركيا، والجزائر. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات والملخصّات الأكاديمية المنشورة بالعربية والإنجليزية، من مؤلّفاته كتاب: «أثر الحركات الإسلامية على عملية الانتقال الديمقراطي بماليزيا: أسلمة الديمقراطية أم دمقرطة الإسلام؟» (2024)، «الصراع من أجل الإرادة الحرّة: السياسة الخارجية التركية في نظامٍ دوليٍ متغيّر» (الطبعة الثانية: 2024)، «النظام الدولي الليبرالي، صعودٌ أم سقوط؟: جون ميرشايمر في مواجهة جون آيكينبري» (2021)، وكتاب: «آفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا» (2015).