Amr Hamzawy, Ending the New Wars of Attrition: Opportunities for Collective Regional Security in the Middle East, Carnegie Endowment for International Peace, March 5, 2025/ USA

المحتويات:

- صدارة الفواعل الإقليمية

- حروب الاستنزاف الجديدة

- سياسات القوى الإقليمية المؤثّرة بين عامي 2011-2023

- الانفجار وتداعياته، 7 أكتوبر 2023

- فرصٌ للأمن الجماعي في الشرق الأوسط

الكلمات المفتاحيّة: الشرق الأوسط، 7 أكتوبر، التنافس الإقليمي، حرب الاستنزاف، إطار الأمن الإقليمي الجماعي

يناقش عَمر حمزاوي في هذه الورقة تداعيات حرب غزة ولبنان (2023–2025) على مستقبل السلام الإقليمي، منتقدًا عجز المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والقوى الكبرى عن التدخّل الفعّال لوقف الصراع. ينطلق الكاتب من رؤيةٍ فكريةٍ مستلهَمةٍ من أعمال الأديب نجيب محفوظ، لا سيما تأكيده أنّ “العدل هو الحلّ الوحيد” لمشكلات الإنسان، ليؤكّد أنّ غياب العدالة منذ نكبة 1948 هو السبب الجوهري وراء النزاعات المتكرّرة في الشرق الأوسط. تطرح الورقة مجموعةً من الأسئلة المحورية حول أسباب انهيار فرص السلام، وحرمان الشرق الأوسط من العدالة، وازدواجية المعايير الدولية، وأسباب دعم القوى الكبرى لإسرائيل رغم انتهاكاتها المتواصلة، ودور القوى الكبرى في تأجيج الأزمات. وتخلصُ إلى أنّ الخروج من هذا الواقع المأزوم لن يتحقّق إلاّ من خلال مبادرةٍ إقليميةٍ مسؤولة، تتبنّى مبادئ السيادة، والعدالة، والحوار، وتُفضي إلى إنشاء إطارٍ أمنيٍ شبيهٍ بمنظمة الأمن والتعاون الأوروبية يهدف إلى تحقيق سلامٍ شامل، وخاصّةً في القضية الفلسطينية. بذلك، يدعو الكاتب إلى “توطين” الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وإعادة تعريف العلاقة مع القوى الدولية على أساسٍ من التوازن والمصالح المشتركة، لا التبعية أو التغاضي عن الانتهاكات.

صدارة الفواعل الإقليمية:

يُقدّم القسم الأول بشكلٍ عامٍ لمحةً عن أهمية الدور الذّي تلعبه القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، مثل مصر، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وإيران، وإسرائيل، في تشكيل مستقبل الأمن والاستقرار في المنطقة. ويرى حمزاوي أنّ هذه الدول تمتلك نفوذًا سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واسعًا، إلاّ أنّ تدخّلاتها غالبًا ما ساهمت في تأجيج النزاعات بدلاً من حلّها، كما يتضّح في الأدوار المعقّدة المتضاربة لإيران وإسرائيل في فلسطين ولبنان وسوريا، أو تدخّل تركيا في سوريا والعراق. في المقابل، بدأت بعض الدول، مثل السعودية والإمارات ومصر، في تبنّي مقارباتٍ أكثر دبلوماسية تهدف إلى تحقيق الاستقرار من خلال التسوية السياسية بدلاً من الانخراط العسكري المباشر كالسابق، وتتمحور هذه الاستراتيجيات حول المخاوف الأمنية الوطنية لكلّ دولةٍ على حدّة، كما في جهودها لحلّ أزمات اليمن، وليبيا، والسودان. لتجاوز حالات الصدام، يؤكّد حمزاوي على ضرورة بناء إطارٍ إقليميٍ شاملٍ للأمن والتعاون، تقوده دول المنطقة نفسها بدلاً من القوى الكبرى، ويستند إلى مبادئ السيادة، وحسن الجوار، والتكامل الاقتصادي. ومع أنّ التباينات السياسية وتضارب المصالح الاستراتيجية وانعدام الثقة بين هذه الدول تُشكّل تحدّيًا أمام التعاون الشامل، إلاّ أنّ فُرص إرساء تحالفاتٍ جزئيةٍ ومبادراتٍ محدودة قد تتيح مسارًا واقعيًا نحو بناء نظامٍ إقليميٍ أكثر استقرارًا واستدامة.

حروب الاستنزاف الجديدة:

يُسلط القسم الثاني من الورقة الضوء على واقع الصراعات المتفاقمة في الشرق الأوسط، والتّي صارت عبارة عن صراعاتِ وحروبِ استنزاف، لا سيما بعد الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ أكتوبر 2023، والتّي كشفت عن عجز المجتمع الدولي عن إنهاء الصراع أو تقديم حلولٍ فعّالة. يُركّز الكاتب هنا على الصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، ويُوضّح كيف أنّ إسرائيل انتهجت سياسة الأمر الواقع لتقويض حلّ الدولتين من خلال توسيع الاستيطان، وفرض الحصار على غزة، وإضعاف السلطة الفلسطينية، ما أدّى إلى تعميق الشعور بالظلم والاحتلال لدى الفلسطينيين. في المقابل، واصل الفلسطينيون كفاحهم وسط تراجع الاهتمام الإقليمي والدولي بقضيتهم، حيث انحسر الدعم إلى بيانات رمزيةٍ ومساعداتٍ إنسانيةٍ محدودة.

يتوسّع التحليل ليشمل أزماتٍ أخرى في المنطقة، مثل الحرب في سوريا، والانهيار السياسي في لبنان، والتدخّلات الإيرانية في العراق واليمن، والانقسامات الداخلية في ليبيا والسودان، ويؤكّد أنّ المنطقة تعيش دوامةً من الحروب والنزاعات المعقّدة التّي تغذّيها القوى الإقليمية والدولية. يُقارن حمزاوي بين الحرب الحالية في غزة والحروب العربية–الإسرائيلية السابقة، مُبرزًا أنّ تلك الحروب كانت تنتهي غالبًا باتفاقاتِ وقف إطلاق النار وتدخلاتٍ دبلوماسيةٍ فعّالة، بعكس ما يحدث اليوم حيث أخفقت الأمم المتحدة والوساطات الدولية في تحقيق أيّ تقدّمٍ ملموس. كما يُشير الكاتب إلى الدعم غير المشروط الذّي تُقدّمه الولايات المتحدة لإسرائيل، ما يعوق جهود السلام ويُفاقم من شعور الفلسطينيين بالخذلان. في المقابل، يُلاحظ الكاتب بأنّ القوى الكبرى الأخرى مثل الصين وروسيا لم تلعب دورًا فاعلاً في حلّ الصراع، وهو ما ترك المنطقة رهينةً لصراعاتٍ مسلحةٍ لا نهاية لها، وانعدام توازنٍ في القوى، وتدهورٍ متواصلٍ للأمن الإقليمي والدولي.

سياسات القوى الإقليمية المؤثّرة بين عامي 2011-2023:

في القسم الثالث يشرح الكاتب بشكلٍ مفصّل كيف غيّرت انتفاضات “الربيع العربي” بين عامي 2011 و2023 السياسات الخارجية لستِّ قوى إقليمية رئيسية في الشرق الأوسط: مصر، والسعودية، والإمارات، وتركيا، وإيران، وإسرائيل. قبل هذه الانتفاضات، كانت المنطقة تعاني من تداعيات الغزو الأميركي للعراق، وفشل مفاوضات السلام، وتصاعد التوتّرات الإقليمية، لا سيما مع إيران. ومع سقوط أنظمةٍ في دولٍ (تونس ومصر) واندلاع حروبٍ أهلية في أخرى (ليبيا وسوريا واليمن)، اضطرّت هذه القوى إلى إعادة تقييم وتكييف استراتيجياتها الخارجية لمواجهة الواقع الجديد وحالة عدم الاستقرار المتزايدة في المنطقة. يُحدّد حمزاوي إستراتيجيات هذه القوى على النحو التالي:

- السعودية والإمارات، مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي:

يتناول الكاتب هنا سياسات السعودية والإمارات في مواجهة عدم الاستقرار الإقليمي منذ عام 2011، حيث رأت الدولتين في الربيع العربي تهديدًا لاستقرارهما، خاصّةً بسبب صعود الإسلاميين وتزايد النفوذ الإيراني، فدعمتا النخب العسكرية والعلمانية في عددٍ من الدول، وسعتا لاحتواء إيران في مناطقٍ عدّة، كما استخدمتا فائض النفط لتعزيز قدراتهما العسكرية وتوسيع تحالفاتهما مع قوى مثل الصين وروسيا، لتقليل الاعتماد على الغرب. رغم هذه الجهود، فشلت السعودية والإمارات في منع تصاعد الصراع في اليمن، ما دفعهما إلى التدخّل العسكري في 2015 ضدّ الحوثيين، وهو ما جعل علاقتهما مع إيران متوتّرةً للغاية. استمرت الحرب حتّى ساعدت الصين في تحقيق مصالحة بين السعودية وإيران في 2023، ما خفّف التوتّر في اليمن. استفادت السعودية من هذا الهدوء للتركيز على إصلاحات “رؤية 2030″، وسعت لاتفاقاتٍ أمنية مع الولايات المتحدة وإمكانية تطبيع العلاقات مع إسرائيل. أمّا الإمارات، فحوّلت اهتمامها إلى السودان ووسّعت نفوذها الإقليمي والدولي، لا سيما عبر “اتفاقات إبراهيم” التّي عبّدت فيها الطريق لإسرائيل في تطبيع علاقاتها مع دولٍ جديدة كالبحرين والمغرب الأقصى والسودان، كما عملت الإمارات على التقارب مع النظام السوري (قبل سقوطه في 2024)، إلى جانب تعزيز علاقاتها مع روسيا والصين.

- مصر، التحرّك وسط اضطرابٍ إقليمي:

شهدت السياسة الخارجية المصرية حالةً من التراجع بين عامي 2011 و2013، حيث ركّزت القاهرة على التحدّيات الأمنية المرتبطة بالصراع الفلسطيني وسيناء. ومع بداية 2014، استعاد الدور المصري زخمه في ظلِّ بيئةٍ إقليميةٍ معقّدة من كلّ الجهات. فمن جهة الغرب، واجهت مصر تهديدًا مباشرًا من الفوضى الليبية بعد سقوط نظام القذافي، ما دفعها للتحالف مع فصائل ليبية بالتنسيق مع الإمارات وفرنسا، وشنِّ عملياتٍ عسكرية ضدّ “الجماعات الإرهابية” على حدّ وصفها، والتصدّي للتدخّل التركي في غرب ليبيا. من جهة الجنوب، واجهت مصر آثار نزاع السودان عليها، لاسيما مع تصاعد النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 2023، حيث تبنّت القاهرة في البداية موقفًا حياديًا، ثمّ مع تصاعد الأزمة الإنسانية وتدفّق اللاجئين نحوها دعمت مصر الجيش السوداني لحماية أمنها القومي ومنع تفكّك الدولة، مع تعزيز علاقتها بدول حوض النيل لحماية حصّتها المائية. كما واجهت القاهرة أزمةً متصاعدة مع أديس أبابا جنوبًا بسبب قضية سدّ النهضة، فرغم توقيع اتفاق مبدئي مع إثيوبيا في عام 2015، واصلت أديس أبابا سياساتها الأحادية في بناء السدّ وتشغيله، ما أضرّ بمصالح مصر المائية. على الجبهة الشرقية، كان قطاع غزة وسيناء مصدرًا لِما رأته القاهرة خطرًا على أمنها القومي، حيث ركّزت على التصدّي للجماعات الإرهابية في سيناء، فضلاً عن عمليات تهريب السلاح من غزة، كما لعبت دور الوسيط في تهدئة الصراعات المتكرّرة بين حماس وإسرائيل حفاظًا على الاستقرار الإقليمي. النتيجة وفقًا لحمزاوي، هي اتّباع مصر لسياسة خارجية براغماتية متعدّدة المسارات تهدف إلى حماية أمنها القومي، واحتواء الصراعات الإقليمية، وتعزيز نفوذها في القضايا العربية والإفريقية.

- تركيا، من النزعة التوسعيّة إلى الانكماش:

شهدت السياسة الخارجية التركية الحالية تحوّلًا استراتيجيًا ملحوظًا مقارنةً بما كانت عليه منذ سنة 2011، حيث انتقلت من تبنّي مقاربةٍ توسعيّةٍ طموحة إلى إعادة تموضع إقليمي فرضته التحولات الجيوبولتيكية وكلفة الانخراط في صراعات المنطقة. فقد استثمرت حكومة حزب العدالة والتنمية، بقيادة رجب طيب إردوغان، في موجة الثورات العربية عبر دعم الحركات الإسلامية الصاعدة، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين، سعيًا إلى تأكيد زعامةٍ إقليميةٍ تركيةٍ جديدة. هذا التوجّه، الذّي تضمّن تدخلاتٍ عسكريةٍ مباشرة في سوريا وليبيا، واحتضانًا سياسيًا ودعائيًا للإسلاميين، أدّى إلى تدهور علاقات أنقرة مع أبرز العواصم العربية، مثل القاهرة والرياض وأبو ظبي، إضافةً إلى توتّرٍ متصاعدٍ مع طهران بسبب عدائها لنظام الأسد المدعوم من طهران، وبغداد بسبب التدخلات العسكرية التركية هناك. ومع تصاعد كلفة سياسات توسيع النفوذ ماديًا ودبلوماسيًا، وفشل الحركات الإسلامية في التمأسس شعبيًا وسياسيًا، بدأت تركيا، منذ عام 2020، في إعادة تقييمٍ لسياستها الشرق أوسطية. تجلّى ذلك في انخراطها في مسار أستانا إلى جانب روسيا وإيران، وفتح قنوات تواصل مع دمشق، وتطبيع تدريجي للعلاقات مع مصر، وتخفيف دعمها للجماعات المسلحة، إلى جانب تبنّى مبادراتٍ لتحسين العلاقات مع إسرائيل ودول الخليج. تُمثّل هذه التحولات مؤشّرًا على عودة تركيا إلى مقاربةٍ أكثر براغماتية، تسعى إلى تحقيق التوازن بين الطموح الإقليمي والحاجة إلى استقرار اقتصادي ودبلوماسي في بيئةٍ دوليةٍ شديدةِ التغيّر والتعقيد.

- إيران، توسيع النفوذ من خلال شبكات الوكلاء:

قبل عام 2011، كانت إيران قد بنت شبكةً من الحلفاء الإقليميين، بما في ذلك حزب الله في لبنان ونظام بشار الأسد في سوريا، لتأمين مصالحها وأمنها ضدّ الولايات المتحدة وإسرائيل، واستخدمتها كأصولٍ استراتيجية في التفاوض والتحرّك الإقليمي. استغلت إيران الفوضى الناتجة عن انتفاضات الربيع العربي لتعزيز نفوذها من خلال دعم أنظمةٍ وحلفاءٍ لها في سوريا، والعراق، ولبنان، واليمن. ما بين 2011 و2023، اعتمدت إيران على وكلائها المسلحين كأداةٍ للردع ضدّ واشنطن وتل أبيب، حيث كثّفت من دعمها للميليشيات الشيعية في العراق، ووفّرت الدعم العسكري واللوجستي لحماس في غزة، والحوثيين في اليمن، ممّا زاد من تعقيد النزاعات الإقليمية. أدّت هذه المقاربة إلى تصاعد التوتّرات مع دول الخليج، لا سيما السعودية والإمارات، وتسبّبت في تدهور العلاقات الدبلوماسية، كما ساهمت في تعميق العزلة الإقليمية والدولية لإيران. ومع ذلك، فقد منحها هذا النفوذ الممتّد، خاصّةً في اليمن ومضيق باب المندب، موقعًا استراتيجيًا غير مسبوق، لكنّه جاء على حساب استقرار الدول المجاورة مثل العراق، وسوريا، ولبنان، واليمن. بحلول عام 2020، وبعد سنواتٍ من الإنهاك والتوتّر، أدركت طهران أنّ سياستها الإقليمية القائمة على التصعيد والصراعات المسلحة لم تعد مستدامة. وبناءً على ذلك، بدأت إيران في تعديل مقاربتها، وسعت إلى تحسين علاقاتها مع القوى الإقليمية. وقد تُوّج هذا التحوّل باستئناف العلاقات الدبلوماسية مع السعودية بوساطةٍ صينية عام 2023، ما ساهم في تهدئة الحرب في اليمن. كما شهدت علاقاتها مع الإمارات تحسّنًا تدريجيًا على المستويين الاقتصادي والسياسي، وفتحت قنوات تواصلٍ محدودة مع مصر. هذا التحوّل الاستراتيجي عَكَسَ رغبةً إيرانية في تقليص التوترات وبناء علاقات إقليمية أكثر استقرارًا في مواجهة التحدّيات المتزايدة داخليًا وخارجيًا.

- إسرائيل، أولوية الأمن على حساب السلام:

خلال العقود الماضية شهدت السياسة الإسرائيلية ميلاً تدريجيًا نحو اليمين المتطرّف والديني، رافضةً مبدأ “الأرض مقابل السلام” وهو ما تسبّب في تآكل فرص حلّ الدولتين. وقد أسهمت السياسات التوسّعية، مثل استمرار الاحتلال والاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والحصار المفروض على غزة، في تقويض أسس عملية السلام ومبادرات التسوية الإقليمية، بما في ذلك مبادرة السلام العربية لعام 2002. ومع تحولات الربيع العربي، تمسّكت إسرائيل بمقاربتها القائمة على الهيمنة العسكرية، ورفضت التكيّف مع التغيرات الإقليمية، بل صعّدت من استهدافها لحلفاء إيران، وواصلت عزل القضية الفلسطينية عن أجندتها الدبلوماسية. ما بين 2015 و2023، اعتمدت إسرائيل سياسة مزدوجة، جمعت بين التصعيد تجاه الفلسطينيين وإيران من جهة، والانفتاح الدبلوماسي والأمني على دولٍ عربيةٍ مختارة من جهةٍ أخرى. وقد تجسّد ذلك في توقيع اتفاقات إبراهيم مع الإمارات والبحرين، وتوسيع التعاون الأمني مع مصر والأردن، ما سمح لتل أبيب بتحقيق مكاسب استراتيجية دون تقديم تنازلاتٍ سياسيةٍ حقيقية للفلسطينيين. وقد استفادت تل أبيب من الدعم الأميركي المطلق، وغياب ضغطٍ غربيٍ حقيقي نحو حلّ الدولتين، لتعميق علاقاتها الإقليمية على حساب التسوية مع الفلسطينيين.

لقد أسهمت هذه السياسات في تهميش القضية الفلسطينية، وتحويل الأولويات الإقليمية نحو قضايا كالأمن، ومواجهة إيران، والتنمية الاقتصادية. كما تلاقت المصالح الإسرائيلية مع توجهات قوى إقليمية كالسعودية والإمارات ومصر وتركيا، التّي اختارت الحدّ من انخراطها في النزاعات، وتبنّت مقارباتٍ براغماتية متعدّدة لإرساء الاستقرار الإقليمي، فالسعودية سعت إلى تهدئة التوتّرات مع إيران، أمّا الإمارات فعزّزت تعاونها مع إسرائيل، في حين ركّزت مصر على التحدّيات الأمنية الداخلية، بينما خفّضت تركيا من تدخّلها في النزاعات الإقليمية. النتيجة: لم ينجح الجميع في بلورة نظامٍ أمنيٍ جماعيٍ أو تسوية شاملة. وهكذا، عشية أحداث 7 أكتوبر 2023، كانت المنطقة تتجّه نحو حالةٍ من “الاستقرار الهشّ”، في ظلّ غياب حلٍّ عادلٍ للقضية الفلسطينية، واستمرار الصراعات المحلية والإقليمية.

الانفجار وتداعياته، 7 أكتوبر 2023:

يُقدّم القسم الرابع تحليلاً للمشهد الإقليمي للشرق الأوسط بعد هجمات السابع من أكتوبر وتداعيات الحرب التالية لها على المنطقة، حيث أعادت هذه الحرب تمحور الصراعات الإقليمية حول القضية الفلسطينية، وكشفت هشاشة مسارات التهدئة والوساطة القائمة. لقد أدّى التصعيد الإسرائيلي إلى اندلاع موجةٍ من الحروب المباشرة وحروب الوكالة، بمشاركة قوى إقليمية كإسرائيل وإيران وتركيا، بالإضافة إلى جماعاتٍ مسلّحة كحماس، وحزب الله، والحوثيين، وفصائل سورية، ما ساهم في إضعاف فرص التسوية السياسية. وفي ظلّ فشل الجهود الدبلوماسية، زادت الأجندات الإقليمية لكلٍّ من إسرائيل وإيران من تعقيد المشهد، حيث تبنّت إسرائيل تحرّكاتٍ عسكريةٍ مُوسّعة استهدفت لبنان وسوريا واليمن بهدف تحجيم نفوذ خصومها، لا سيما حزب الله وإيران، لكنّها في الوقت نفسه ساهمت في تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي. من جهتها، واصلت إيران سياسة التدخّل غير المباشر عبر دعم الميليشيات في بعض الدول العربية، ممّا أسهم في زيادة حدّة التوتّرات الطائفية والسياسية. وهكذا، فإنّ التنافس بين إسرائيل وإيران لم يفضِ إلاّ إلى مزيد من العنف وتآكل الاستقرار، في ظلّ غياب رؤيةٍ شاملةٍ لحلّ الصراعات المتفاقمة في المنطقة.

لقد شكّلت هجمات 7 أكتوبر 2023 نقطة تحوّلٍ حاسمة في توازنات الشرق الأوسط، حيث كشفت عن ميلٍ واضح لكلٍّ من إيران وإسرائيل نحو توظيف القوة العسكرية كأداةٍ رئيسةٍ لإدارة نزاعاتٍ ذات طابع سياسي عميق. فقد لعبت إيران دورًا محوريًا في تنسيق الهجمات عبر وكلائها الإقليميين، لا سيما من خلال دعمها اللوجستي والعسكري لحماس، وتيسيرها لعملياتٍ متزامنةٍ من قِبل حزب الله والحوثيين وميليشيات عراقية. وبالرغم من الخطاب الرسمي الذّي يربط هذه التحركات بدعم المقاومة الفلسطينية، إلاّ أنّ الأهداف الكامنة تمثّلت في جرّ إسرائيل نحو تصعيدٍ أوسع، ما عزّز من منطق الحرب بالوكالة ورسّخ دوامة عنفٍ طويلةَ الأمد.

وفي مقابل ذلك، تبنّت إسرائيل بقيادة حكومةٍ يمينيةٍ متطرفة مقاربةً عسكريةً تصعيدية، استهدفت تقويض البنية التحتية لفصائل المقاومة، وتصفية القيادات الميدانية والسياسية في كلٍّ من غزة ولبنان. وقد أسفرت العمليات الإسرائيلية عن خسائر بشريةٍ وماديةٍ جسيمة، مع تداعياتٍ إنسانيةٍ كارثية، خاصّةً في غزة والمناطق ذات الأغلبية الشيعية في لبنان. ومع أنّ هذه الحملة العسكرية حقّقت مكاسب استراتيجية مؤقتة، مثل تقليص نفوذ حماس واستنزاف قدرات حزب الله، إلاّ أنّها فشلت في تحقيق نصرٍ حاسم، وعمّقت من عزلة إسرائيل الإقليمية والدولية. التصعيد الإقليمي بلغ ذروته مع سقوط نظام الأسد أواخر عام 2024، ما اعتُبر ضربةً موجعة للمحور الإيراني، نظرًا لما تمثّله سوريا من شريان دعمٍ حيوي لحزب الله وباقي الميليشيات المتحالفة مع طهران. وبذلك، انتقلت إسرائيل إلى مرحلةٍ جديدة من الصراع، ركّزت خلالها على تحجيم أدوار الميليشيات الشيعية في العراق والحوثيين في اليمن، في مسعى لعزل إيران استراتيجيًا وتقييد خياراتها في المجال الحيوي المحيط بإسرائيل.

في هذا السياق، تبنّى نتنياهو خطابًا توسّعيًا تهيمن عليه ثنائية الخير والشر، متجاهلًا المبادئ الأساسية لحلّ الدولتين، ومُنكرًا الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. ورغم ما يبدو من تفوّقٍ عسكري، إلاّ أنّ إسرائيل خرجت من هذا الصراع وهي أكثر عزلةٍ من أيّ وقتٍ مضى، في ظلّ غياب شركاء إقليميين يتبنّون رؤيتها الأحادية للصراع، وتعاظم التهديدات الاستراتيجية على حدودها، لا سيما من جهة مصر والأردن.

أمّا إيران، ورغم الضربات المؤلمة التّي تلقتّها في سوريا ولبنان وفلسطين، فإنّها لم تنهزم بالكامل، بل شرعت في إعادة تشكيل شبكات نفوذها في العراق واليمن، وسعت إلى الحفاظ على حضورها في فلسطين ولبنان، مع محاولاتٍ للتكيّف مع التوازنات الجديدة. وقد خسرت طهران مكاسب دبلوماسية واقتصادية تحقّقت خلال الأعوام 2020–2023، من أبرزها الانفتاح على الخليج ومصر، إلاّ أنّ انسحابها الكامل من الساحة غير مرجحٍ في المدى المنظور.

على المستوى الإقليمي، تبنّت قوى مثل مصر، والسعودية، والإمارات، وتركيا مواقف أكثر توازنًا، جمعت بين الرفض المبدئي للعمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات التهجير، والدعوة إلى حلولٍ سياسيةٍ عادلة. وقد شكّلت هذه الدول عنصر توازنٍ ضروريٍ في خضّم الفوضى الإقليمية، رغم ما تواجهه من تحدّياتٍ داخليةٍ وخارجية. فقد أعربت مصر عن قلقها من احتمال تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها، وتنامت مشاعر انعدام الثقة في الحكومة الإسرائيلية الحالية كشريكٍ للسلام، بشكلٍ قد يُقوّض اتفاقية السلام التاريخية لعام 1979، في حين خشيت السعودية من تقويض أولوياتها الاقتصادية ورؤيتها التنموية 2030. ووجدت الإمارات نفسها أمام معضلةِ التوفيق بين علاقاتها المتنامية مع إسرائيل ومخاوفها من صعود الحركات الإسلامية. أمّا تركيا، فأعادت توجيه سياستها الخارجية بين عامي 2020 و2023، مبتعدةً عن النزعة العثمانية، حيث دعمت الفلسطينيين واللبنانيين إنسانيًا وسياسيًا، وتعاونت مع مصر والسعودية والإمارات للضغط على إسرائيل، كما روّجت لحلّ الدولتين في مختلف المؤتمرات، ولم تتوان عن متابعة سياسةٍ حازمة ضدّ النظام السوري، وتقويض نفوذ إيران في سوريا، وتعزيز نفوذ أنقرة في شمال سوريا، ومواجهة الحركات الكردية.

من خلال هذا المشهد الإقليمي المعقّد، تبيّن هشاشة الاستقرار القائم واعتماد التوازنات على حساباتٍ دقيقة ومتغيّرة. فالحرب التّي استمرت أكثر من عامٍ، ورغم انتهائها المؤقّت باتفاق وقف إطلاق النار في يناير 2025، تُنذر بإمكانية تجدّد العنف في ظلّ غياب حلولٍ سياسيةٍ مستدامة، وتنامي الخطابات المتطرّفة، وانعدام الثقّة بين الأطراف.

فرصٌ للأمن الجماعي في الشرق الأوسط:

في القسم الأخير، يتناول حمزاوي مسألة الأمن الجماعي في الشرق الأوسط، مُسلّطًا الضوء على الحاجة المُلِّحة لإطارٍ إقليميٍ شاملٍ يُنهي النزاعات المستمرة ويُؤسّس لسلامٍ واستقرارٍ دائمين. يصف الكاتب الواقع الإقليمي بأنّه يتسّم بالعنف المزمن، وانهيار الدول، وتراجع التنمية، إضافةً إلى تفاقم معاناة الشباب المحروم من الأمن الإنساني، ما يدفعهم نحو التطرّف والهجرة غير النظامية. ويشير إلى أنّ الرهان على القوى الدولية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي لم يُثمر عن سياساتٍ فعّالةٍ أو حلولٍ شاملة، نظرًا لانشغال هذه القوى بمصالحها الضيّقة وافتقارها لرؤيةٍ استراتيجيةٍ موحّدة. وعليه، يؤكّد الكاتب أنّ المسؤولية تقع على عاتق الفاعلين الإقليميين الرئيسيين: إسرائيل، إيران، تركيا، السعودية، الإمارات، ومصر، فعلى هؤلاء أن يتحلّوا بإرادةٍ سياسيةٍ لصياغة ترتيباتِ أمنٍ جماعيٍ تُقلّص التوتّرات وتفتح المجال لتسوياتٍ سلمية.

يُحلّل حمزاوي مواقف هذه الدول، مُوضّحًا أنّ إسرائيل رغم تفوقها العسكري فهي تعاني من سياسةٍ أمنية لا تؤدّي إلى استقرار حقيقي، وأنّ إيران تواجه تراجعًا استراتيجيًا يتطلّب منها إعادة تقييم مقاربتها، فيما تسعى تركيا إلى توظيف مكاسبها الإقليمية لبناء نفوذٍ طويل الأمد. كما يناقش الكاتب دور مصر كوسيطٍ أساسي في غزة، وجهود السعودية في تحقيق التوازن بين رؤيتها التنموية وتحدّيات الإقليم، وسَعيِ الإمارات إلى لعب دورٍ محوريٍ في تسويات ما بعد الحرب. إضافةً لذلك، يرى الكاتب أنّ غياب الثقة، واستمرار التدخّلات العسكرية ودعم الميليشيات المُسلّحة، تُشكّل أبرز معوّقات بناء نظامِ أمنٍ جماعي. لذلك يقترح تأسيس إطار إقليمي على غرار منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) بقيادة مصر والسعودية، يلتزم بعدم التدخّل، وحلّ النزاعات سلميًا، وإنهاء عسكرة السياسة، ودعم حقّ الشعوب في تقرير المصير، وإعادة بناء الدول المنهارة. ويخلص حمزاوي إلى أنّ إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، وإطلاق عملية إعادة الإعمار في سوريا بعيدًا عن التدخّلات الخارجية، يمكن أن يُشكّلا اختبارًا أوليًا لهذا الإطار الأمني الجماعي، بما يمهّد لتحوّلٍ شاملٍ في النظام الإقليمي نحو مستقبلٍ تعاونيٍ ومستقر.

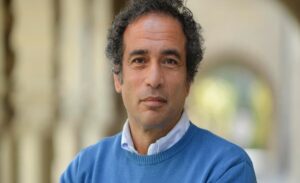

عمر حمزاوي هو مدير برنامج كارنيغي للشرق الأوسط، يركّز في أبحاثه على قضايا الحوكمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والهشاشة الاجتماعية، وأدوار الحكومات والمجتمعات المدنية. سبق أن عمل أستاذًا للعلوم السياسية في جامعة القاهرة وأستاذًا للسياسات العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كما شغل سابقًا عضوية مجلس الشعب بعد انتخابات 2011، وعضوية المجلس القومي لحقوق الإنسان.

تتناول أعماله الأكاديمية قضايا التحول الديمقراطي في مصر، والصراع بين الحرية والقمع، والحركات السياسية، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان، والفكر السياسي العربي. صدر له عام 2019 كتاب حمل عنوان: “في عادات السلطوية الجديدة: السياسة في مصر بين 2013 و2019”.

باحث في تخصّص الجيوبولتيك والعلاقات الدولية، وهو باحث بمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) التابع لجامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بتركيا. خَشِّيبْ مرشّح لنيل شهادة الدكتوراه في قسم الدراسات الآسيوية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3، نال درجة الماجستير -الثالثة له- في برنامج التعاون والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط بمدرسة لويس للحوكمة- جامعة لويس غويدو كارلي – روما عام 2025، وكان قد أتّم سابقًا درجة ماجستير ثانية في معهد دراسات الشرق الأوسط والبلدان المسلمة بجامعة مرمرة في إسطنبول عام 2019، حيث راكَمَ هناك خبرةً علميةً ومهنية لمدّة تسعة أعوام من خلال عمله وتعاونه مع العديد من مراكز الأبحاث التركية والعربية في تركيا وخارجها، كما حصل خَشِّيبْ على الماجستير الأول له عام 2017 في الدراسات الآسيوية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر 3.

تهتّم أعمال خَشِّيبْ البحثية بمجال الجيوبوليتيك، نظريات العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى والنظام الدولي، جيوبولتيك أوراسيا وبحر الصين الجنوبي وشمال إفريقيا ومنطقة المتوسّط، السياسة الخارجية للولايات المتحدة، الصين، روسيا، تركيا، والجزائر. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات والملخصّات الأكاديمية المنشورة بالعربية والإنجليزية، من مؤلّفاته كتاب: «أثر الحركات الإسلامية على عملية الانتقال الديمقراطي بماليزيا: أسلمة الديمقراطية أم دمقرطة الإسلام؟» (2024)، «الصراع من أجل الإرادة الحرّة: السياسة الخارجية التركية في نظامٍ دوليٍ متغيّر» (الطبعة الثانية: 2024)، «النظام الدولي الليبرالي، صعودٌ أم سقوط؟: جون ميرشايمر في مواجهة جون آيكينبري» (2021)، وكتاب: «آفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا» (2015).