ساحةُ المعركة في القرن الحادي والعشرين ستجري على المياه

Robert Kaplan, the South China Sea is the Future of Conflict: the 21st Century’s Defining Battleground is Going to be on Water, Special Report, Foreign Policy, August 15, 2011/ USA

تُعتبر أوروبا بمثابة اللوحة البريّة، أمّا شرق آسيا فهي بمثابة اللوحة البحرية. هنا تكمن فروقاتٌ حاسمة بين القرنين العشرين والحادي والعشرين. لقد تموضعت أكثر المناطق المتنازع عليها في العالم خلال القرن الأخير باليابسة الأوروبية، خصوصًا تلك الأراضي المُسطّحة الممتدّة والتّي جعلت الحدود الشرقية والغربية لألمانيا حدودًا اصطناعيةً مُعرّضةً لمسيراتٍ حافلةٍ من الجيوش التّي لا ترحم. لكن على امتداد عقودٍ من الزمن، عرفت المحاور الديمغرافية والاقتصادية في الأرض تحوّلاً محسوسًا إلى الجهة المقابلة النهائية لأوراسيا، حيث صارت المسافات بين المراكز الديمغرافية الأساسية هذه تشكّلها حدودٌ بحريةٌ بامتياز.

ولأنّ طريق الجغرافيا قد أنارت مكانتها وأخذت أولوية، فإنّ هذه الملامح الملموسة التّي تطبع منطقة شرق آسيا صارت تُنبؤ بقدوم قرنِ اللوحة البحرية. تمّ تعريف البحرية هنا بشكلٍ واسعِ المعنى ليشمل كُلاًّ من تشكيلات المعركة البحرية والجوية اليوم على حدٍّ سواء، والتّي صارت مُلتحمةً غير منفصلةٍ بشكلٍ متزايد. ما سببُ ذلك؟ إنّ ذلك راجعٌ لتوّرط الصين الآن على وجه الخصوص في توسّعٍ بحريٍ لا غبار عليه. لقد صارت الحدود البريّة للصين أكثر أمنًا من أيّ زمنٍ مضى منذ أوج حكم سلالة شينغ في نهاية القرن الثامن عشر، فمن خلال القوة البحرية سوف تمحو الصين نفسيًا قرنين من الزمن، حملاَ تجاوزاتٍ أجنبيةٍ على أراضيها، دافعةً كل دولةٍ حولها لتقوم بردِّ فعلٍ ما.

إنّ المبادرات التدخلّية العسكرية على الأرض وفي البحر مختلفةٌ بشكلٍ واسع، مع آثارٍ كبيرةٍ على الاستراتيجيات الكبرى المطلوبة للفوز بها –أو تجنّبها-. هؤلاء الذّين على الأرض يُوقِعون في الشَرَكِ أُناسًا مدنيّين، جاعلين من مسألة حقوق الإنسان في حقيقةِ الأمر عنصرًا لافتًا في دراسات الحرب. أمّا أصحاب مقاربة النزاع البحري باعتباره مسألةً تكنوقراطية، فإنّهم في الحقيقة يُحَجِّمون الحرب إلى مجرّد أرقامٍ رياضية في تناقضٍ صارخٍ مع المعارك الفكرية التّي تساعد على تعريف النزاعات السابقة.

لقد كانت الحرب العالمية الثانية صراعًا أخلاقيًا ضدّ الفاشية، تلك الايديولوجية المسؤولة عن مقتل عشراتِ ملايينِ البشر من غير المقاتلين. كانت الحرب الباردة أيضًا صراعًا أخلاقيًا ضدّ الشيوعية، تلك الايديولوجية القمعية الجائرة والتّي من خلالها تمّ الاستيلاء على أقاليمٍ واسعةٍ من طرف الجيش الأحمر الذّي أدارها آنذاك. صارت فترة ما بعد الحرب الباردة التالية أيضًا صراعًا أخلاقيًا ضدّ الإبادة في البلقان وإفريقيا الوسطى، وهما إقليمان لم تنفصل فيهما الحرب على الأرض والجرائم ضدّ الإنسانية على الاطلاق. مؤخّرًا، سحب الصراع الأخلاقي ضدّ الإسلام الراديكالي الولايات المتحدة عميقًا في صراعٍ جبليٍ بأفغانستان، حيث كانت المعاملة الانسانية لملايينٍ من المدنيّين أمرًا حاسمًا للانتصار في هذه الحرب. في كل هذه العروض، صارت الحرب والسياسة الخارجية مواضيعًا لا تعني الجنود والدبلوماسيّين فحسب، ولكنّها تعني النشطاء الانسانيين والمثقّفين أيضًا. في الواقع، تُمثّل عملية محاربة التمرّد تتويجًا لنمطٍ من الوحدة بين الجهات النظامية الرسمية وبين خبراء حقوق الإنسان. هذه إحدى نتائج تطوّر الحرب البريّة إلى حربٍ شاملةٍ في العصر الحديث.

تُنذر منطقة شرق آسيا -أو بشكلٍ أكثر تحديدًا منطقة غرب الباسيفيك الذّي يصير سريعًا مركز العالم الجديد للنشاط البحري- بحدوث ديناميكيةٍ جذريةٍ مختلفةٍ تمامًا. من المُرجّح أن تُنتج نسبيًا شيئًا من المُعضلات الأخلاقية من تلك النوعية التّي شهِدناها في القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، مع بُعد إحتمالية نشوب حربٍ على الأرض في الأرخبيل الكوري باعتبارها استثناءً صارخا. سوف يتحوّل الباسيفيك الغربي إلى شأنٍ عسكري بالنسبة لنطاقٍ ضيّقٍ من خبراء الدفاع، ليس فقط لأنّنا نتعامل مع مجالٍ بحريٍ يغيب عنه الخبراء المدنيّين فحسب، ولكنّ ذلك راجعٌ أيضًا إلى طبيعة الدول نفسها في شرق آسيا، والتّي يُعّدُ أغلبها ربّما توليتاريا، كالصين، لكنّها ليست في أغلب الحالات دولاً طغيانيةً أو غير إنسانيةٍ بشكلٍ مطلق.

ليس من الضرورة أن ينطوي الصراع لأجل الصدارة في غرب الباسيفيك على معركة قتالية، معظم ما سيحدث هناك سيتّم بشكلٍ هادئٍ في أفقٍ ما، في مساحةٍ فارغةٍ من البحر، بوتيرةٍ جليديةٍ تناسبًا مع هذا البطئ، مُرسِّخًةً أقدام القوة الاقتصادية والعسكرية المتفوقّة التّي أرسَتها الدول هناك على مرّ التاريخ. لا مفرّ من الحرب إذن، حتّى وإن كانت المنافسة خيارًا مُعطى. إذا تمكنّت الصين والولايات المتحدة من إدارة عملية التحوّل القادمة بنجاح، فإنّ العالم سيكون مكانًا أكثر أمانًا وازدهارا. ما الذّي يمكن أن يكون أخلاقيًا أكثر من هذا الأمر؟ فلنتذكر، إنّها الواقعية في خِدمتها للمصلحة القومية –والتّي تتخّذ من تجنّب الحرب هدفًا لها- كانت قد أنقذت أرواحًا عبر حقبةٍ من التاريخ بشكلٍ أبعدَ النزعة التدخليّة الانسانية على نحوٍ كبير.

تُعتبر منطقة شرق آسيا منطقةً واسعة، تتجّه نحو الاتّساع فتقترب من القطبين الشمالي والجنوبي –من جزر الكوريل في الشمال إلى نيوزيلندا جنوبًا- مُتصِّفةً بمجموعةٍ من الخطوط الساحلية والجزر المعزولة. حتّى لو تمّ الأخذ بعين الاعتبار الكيفية التّي تمكنّت عبرها التكنولوجيا من التقليص الدراماتيكي للمسافة، فقد بقي البحر يُشكّل في حدّ ذاته حاجزًا عائقًا أمام الاعتداء، على الأقلّ مقارنةً بما تفعله اليابسة. لقد خلق البحر، لا الأرض، حدودًا واضحةً مُعرَّفَة، منحتهُ إمكانية تقليص احتمالية النزاع، فحتّى أسرع السفن الحربية تُسافر ببطئٍ نسبيًا، فلنقل بسرعة 35 عقدة بحرية، ممّا يتيح إمكانية تقليص الحسابات الخاطئة ومنح الديبلوماسيّين ساعاتٍ أكثر، وربّما أيامًا، ليعيدوا النظر في قراراتهم. لا تحتّل السفن الحربية البحرية وكذا القوة الجوية الإقليم الأرضي بالشكل الذّي تفعل الجيوش البريّة. فبسبب إحاطة البحار بمنطقة شرق آسيا –مركز الصناعات العالمية مثلما هي مركز المقتنيات العسكرية المتصاعدة- فإنّ للقرن الحادي والعشرين حظًّا أكبر من سابقِه في تجنّب “الحرائق العسكرية الكبرى” (أيْ الحروب المباشرة بين القوى العظمى كما شهدتها أوروبا في القرن العشرين). طبعًا، فقد شهدت منطقة شرق آسيا حرائقًا عسكريةً كبرى في القرن العشرين، والتّي لم تلعب فيها البحار دورًا حاميًا، كالحرب الروسية-اليابانية، أو ما يُقارب نصف قرنٍ من الحرب الأهليّة في الصين التّي جلبت انهيارًا بطيئًا لسلالة شينغ الحاكمة، إضافةً إلى العديد من حروب الفاتحين القادمين من اليابان الامبريالية، متبوعةً بحربٍ عالميةٍ ثانيةٍ في الباسيفيك، والحرب الكورية، والحروب في كامبوديا ولاووس، وحربيْ الفيتنام التّي تورّط فيها كلٌّ من الفرنسيّين والأمريكيّين. حقيقةً، فإنّ جغرافيا شرق آسيا لهي جغرافيا بحرية في المقام الأول، كان لها أثرٌ ضئيلٌ على هكذا حروب، والتّي كانت في جوهرها نزاعاتِ توحيدِ أوطانٍ وتحرّرٍ وطنيٍ. لكنّ هذا العصر بمعظم ما فيه تركناه خلفنا اليوم، وبدلاً من أن تُركّز القوى العسكرية الشرق آسيوية داخليًا على جيوشٍ ذات تكنولوجيا منخفضة، فإنّها تركّز خارجيًا على تحصيل تكنولوجيا عالية لقواتّها البحرية والجوية على حدّ سواء.

بالنسبة لتلك المقارنة التّي يُجريها الكثيرون بين الصين اليوم وألمانيا عشيّة الحرب العالمية الأولى، فهي مقارنةٌ خاطئةٌ ومعيبة، ففي الوقت الذّي كانت فيه ألمانيا قوةً بريّةً بالنظر إلى جغرافية أوروبا، فإنّ الصين ستكون قوةً بحريةً في المقام الأول نظرًا للطبيعة الجغرافية لمنطقة شرق آسيا.

يمكن تقسيم شرق آسيا في العموم إلى منطقتين: شمال شرق آسيا، يُهيمن عليها الأرخبيل الكوري، وجنوب شرق آسيا التّي يُهيمن عليها بحر الصين الجنوبي. تتموضع منطقة شمال شرق آسيا على مقربةٍ من كوريا الشمالية، تلك الدولة المنعزلة ذات النظام التوتاليتاري مع آفاقٍ قاتمةٍ في عالمٍ يُدار عن طريق الليبرالية والاتصالات الالكترونية. بينما كانت كوريا الشمالية تنهار، كانت القوات البريّة الصينية والأمريكية والكورية الجنوبية تجتمع على النصف الشمالي للأرخبيل الكوري تحت غطاء التدخّلات الانسانية، وإن كانت هذه الأطراف بصدد إرساء مجالاتِ نفوذٍ لصالحها. يمكن أن تصير المسائل البحرية مسائلاً ثانوية، لكن التوحيد المحتمل لكوريا في نهاية المطاف من شأنه أن يجلب المسائل البحرية إلى المقدّمة، مع توازنٍ حسّاس بين كوريا الكبرى والصين واليابان، يفصل بينها جميعًا بحر اليابان، البحر الأصفر وبحر بوهاي. الآن وبسبب استمرار وجود كوريا الشمالية، فإنّ فترة الحرب الباردة في تاريخ الشمال الشرقي لآسيا لم تنتهِ تمامًا، ومن الممكن أن تعود القوة البريّة لتهيمن على الوضع المستجد هناك قبل أن تفعل القوة البحرية.

في المقابل، فإنّ منطقة جنوب شرق آسيا تعيش مُقدَّمًا وبعمقٍ مرحلةَ ما بعد الحرب الباردة للتاريخ. تُعتبر الفيتنام -التّي تُهيمن على المجال الغربي لبحر الصين الجنوبي- قوةً رأسماليةً ساحقة، وبالرغم من طبيعة نظامها السياسي، فإنّها تبحث عن روابطٍ عسكريةٍ مُقربّةٍ مع الولايات المتحدة. أمّا الصين، فقد صارت مُوحدّةً من طرف ماو تسيتونغ باعتبارها سلالةً حاكمةً بعد عقودٍ من الفوضى، كما صارت صاحبةَ الاقتصاد الأكثر ديناميكية في العالم بفضل عملية التحوّل نحو اللبيرالية التّي قام بها دينغ شياو بينغ، لقد دفع بالصين نحو الخارج عبر قوتّها البحرية إلى ما يُسمى “بسلسلة الجزيرة الأولى” في غرب الباسيفيك.

العملاق المسلم أندونيسيا، تحمّل معاناةً في تاريخه ليُنهي أخيرًا عقودًا من الحُكم العسكري، ومن المتوقّع أن يصعد ليصير هندًا ثانية، فأندونيسيا دولةٌ ديمقراطيةٌ نابضةٌ ومستقرةٌ تحظى بفرصةٍ محتملةٍ لبناء مشروعِ قوةٍ مع تنامي قوتّها الاقتصادية. تتقدّم كلٌّ من سانغافورة وماليزيا اقتصاديًا نحو الأمام أيضًا مع إخلاصٍ لنموذج دولةِ-مدينةٍ، وعبر مزيجٍ مختلطٍ من الديمقراطية والأوتوقراطية السياسية. الصورة المركّبة إذن هي كتلةٌ من الدول تبدو مستعدةً لتطوير رؤاها بخصوص حقوقها الإقليمية فيما وراء شواطئها وحدودها البحرية رغم ما تعاني منه من مشكلاتٍ تتعلّق بشرعية نُظمها السياسية الداخلية وإشكاليات بناء الدولة بالأساس.

إنّ الدفع الجماعي نحو الخارج يتموقع بالأساس في ساحة معارك العالم، في جنوب شرق آسيا، مع وجود 615 مليون نسمة، أين تحوز الصين لوحدها على 1.3 مليار نسمة وشبه القارة الهندية على 1.5 مليار نسمة (وفقًا للاحصاءات المرصودة سنة نشر المقال). كما أنّ مكان الالتقاء الجغرافي لهذه الدول بعتادها العسكري يتميّز بكونه منطقةً بحرية، إسمها بحر الصين الجنوبي.

ينضّم بحر الصين الجنوبي لمنطقة جنوب شرق آسيا من خلال غرب الباسيفيك، يعمل باعتباره مضيقًا للطرق البحرية في العالم. هنا (في بحر الصين الجنوبي) يوجد مركز أورواسيا البحري، تتخلّله مضائق مَلَقَا وصُونْدَا ولُومْبُوك ومَاكَسَار. أكثر من نصف أساطيل الحمولة التجارية السنوية للعالم تمرّ عبر هذه المضائق، وثلث حركة الملاحة البحرية أيضًا. يُقَلُّ النفط عبر مضيق ملقا من المحيط الهندي في طريقه إلى شرق آسيا عبر بحر الصين الجنوبي، وهو يمثّل أكثر من 6 أضعاف ما يمرّ من النفط عبر قناة السويس، و17 ضعفًا ما يُنقل عبر قناة بَنَما، أي ما يُقارب ثلثيْ إمدادات الطاقّة الخاصّة بكوريا الجنوبية، وتقريبًا 60 بالمائة من إمدادات الطاقّة الخاصّة باليابان وتايوان، وحوالي 80 بالمائة من واردات الصين من النفط الخام القادمة عبر بحر الصين الجنوبي. الأكثر من ذلك، فقد ثبت أنّ بحر الصين الجنوبي يحوز على إحتياطي نفطٍ يُقدّر ب 7 مليار برميل، وما يقرب 900 تريليون متر مكعّب من الغاز الطبيعي (وفقًا للأرقام المرصودة سنة نشر المقال). في الحقيقة، هي أرقامٌ محتملةٌ ضخمةٌ بالفعل.

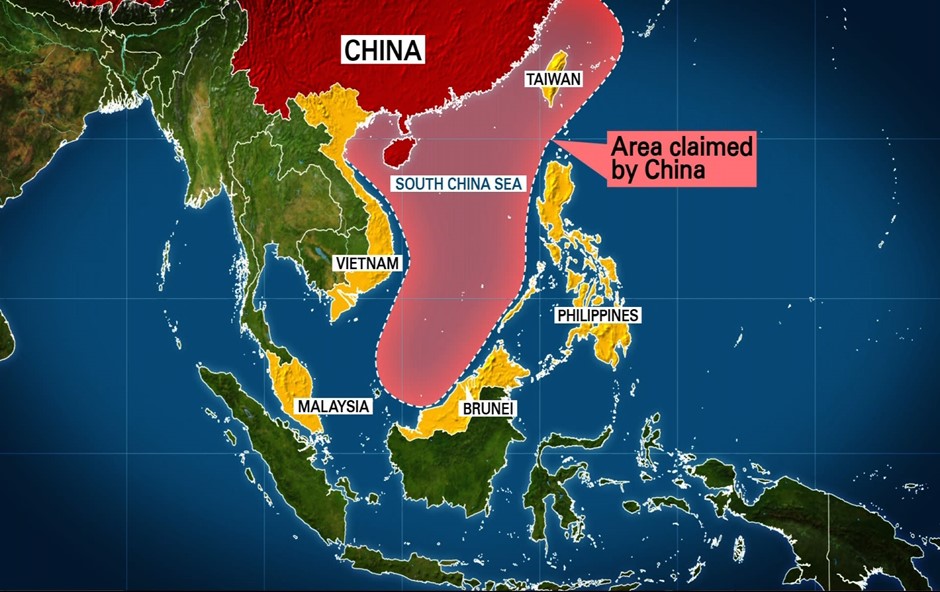

في الواقع، لا يُعتبر الموقع الجغرافي واحتياطات الطاقّة لوحدهما ما يَعِدُ بإعطاء أهميّة جيوستراتيجية حاسمة لبحر الصين الجنوبي، ولكنّ النزاعات الإقليمية الدموية الباردة التّي تُحيط بهذه المياه منذ زمنٍ طويلٍ تمنحه أهميّةً حاسمةً أيضًا. نزاعاتٌ عديدة تتعلّق مثلاً بـ جزر سبراتلي، وهي عبارة عن أرخبيلٍ مُصغّرٍ في الجزء الجنوبي الشرقي لبحر الصين الجنوبي، إذْ تدّعي كلٌّ من فيتنام وتايوان والصين أحقيّةً في كلّ بحر الصين الجنوبي أو معظمه. نفس الأمر بالنسبة لمجموعة جزر سبراتلي وباراسيل. تجزم بجين خصوصًا بوجود خطٍّ تاريخيٍّ في هذا الصدد، فهي تُحدّد مَطالبها بقلب بحر الصين الجنوبي في حلقةٍ كبيرة (حلقة واسعة تُعرف بخطّ اللسان المُتقطِّع) من جزيرة هاينان الصينية في نهاية القسم الشمالي لبحر الصين الجنوبي على طول امتداد طريق الخطّ الجنوبي بطول 1200 ميل وصولاً لمحاذاة سنغافورة وماليزيا.

النتيجة، أنّ كلّ الدول التسع المُشاطئة لبحر الصين الجنوبي هي دولٌ مصطفّةٌ ضدّ الصين بشكلٍ متفاوت في القوة، وبالتالي فهي معتمدةٌ على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلّق بالدعم الدبلوماسي والعسكري على حدٍّ سواء. من المرجّح أن تتحوّل هذه المطالب المتنازعة لتصير أكثر شدّةً باعتبارها مطالبًا طاقويةً متصاعدة، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقّة إلى الضعف بحلول سنة 2030، مع إحتواذ الصين على نصف حجم هذا الارتفاع، جاعلةً من بحر الصين الجنوبي أكثر منطقةٍ محوريةٍ ضامنةً للقوة الاقتصادية في الإقليم. أصلاً، فقد صار بحر الصين الجنوبي بشكلٍ متزايدٍ معسكرًا مسلّحًا مع استفحال المُطالبين بحقوقهم هناك وعصرنة أساطيلهم البحرية، حتّى أنّ التزاحم لأجل الجزر والأجراف القاريّة في العقود الأخيرة صار أكثر قوةً وبروزا. صادَرت الصين إلى الآن (سنة 2011) 12 معلمًا جغرافيًا، في حين صادرت تايوان واحدًا فقط، الفيتنام 25، الفيلبين 8 وماليزيا 5 معالمٍ جغرافيةٍ هناك.

خريطة تُوضّح المنطقة التّي تُطالب بها الصين في بحر الصين الجنوبي

تتوجّه الصين جغرافيًا بقوة نحو بحر الصين الجنوبي، كما تتطلع جنوبًا باتجاه حوض المياه المتشّكل، باتجاه عقارب الساعة، نحو تايوان والفليبين وجزيرة بورنو بين ماليزيا وأندونيسا (مثلما هو الأمر بالنسبة لبروناي الصغيرة)، وأرخبيل المَلاي المنقسم بين ماليزيا وتايلندا، والساحل الطويل الممتّد لفيتنام: كلّها دولٌ ضعيفة مقارنةً بالصين. الأمر شبيهٌ ببحر الكاريبي، متموضعٌ بين دولٍ جُزريةٍ صغيرةٍ ومُغلقٌ بدولٍ قاريّةٍ في حجم الولايات المتحدة. بحر الصين الجنوبي إذنْ هو ساحةٌ واضحةٌ لتكهّنات القوة الصينية.

في الواقع، فإنّ موضع الصين هنا أقربُ تشابهًا بموضع أمريكا في الكاريبي خلال نهاية القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين في نواحي متعدّدة. لقد كانت الولايات المتحدة آنذاك مُدركةً لوجود القوى الأوروبية ومطالبها في الكاريبي، لكنّها مع ذلك سعت للهيمنة على المنطقة. في سنة 1898 نشبت الحرب الإسبانية-الأمريكية، كما كانت عملية حفر قناة بنما ما بين سنة 1904 و 1914 قد أشّرت لصعود الولايات المتحدة كقوةٍ عالمية. فضلاً عن ذلك، فقد منحت عملية الهيمنة على حوض الكاريبي الكبير الولايات المتحدة تحكّمًا فعّالاً في القسم الغربي من العالم، والذّي منحها قدرةً على التأثير في ميزان القوة في القسم الشرقي منه. اليوم، تجد الصين نفسها في حالةٍ مشابهةٍ تمامًا في بحر الصين الجنوبي، إذ يُعتبر الأخير بمثابة غرفة انتظار المحيط الهندي إن صحّ التعبير، أين ترغب الصين أيضًا في تحقيق حضورٍ بحريٍ لحماية إمدادات الطاقّة القادمة من الشرق الأوسط.

الآن، هناك شيئٌ أعمق وأكثر عاطفية من الجغرافيا يحثّ الصين على المُضي قُدمًا إلى بحر الصين الجنوبي والخروج إلى الباسيفيك، وهو تفكّك الصين نفسها بفعل القوى الغربية في الماضي القريب نسبيًا، بعد أن حظيت لآلاف السنين بقوةٍ كبرى وحضارةٍ عالمية.

في القرن التاسع عشر حينما صارت سلالة شينغ بمثابة الرجل المريض لشرق آسيا، فقدت الصين الكثير من أقاليمها لصالح بريطانيا وفرنسا واليابان وروسيا. في القرن العشرين قَدِم اليابانيّون الدمويّون ليستحوذوا على شبه جزيرة سانغافورة ومنشوريا أيضًا. كلّ ذلك تصاحب مع إذلالٍ مُتعمّدٍ للصين مع إتفاقيةٍ تتجاوز على حُرمة الحدود الاقليمية في القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين، والتّي تمكّن الغرب عبرها من انتزاع أجزاءٍ من المدن الصينية، أو ما عُرف بمعاهدة الموانئ. بحلول سنة 1938، حدّثنا مؤرخُ جامعة ييل الأمريكية الأستاذ جوناثان د. سبانسي (Jonathan D. Spence) في كتابه “البحث عن الصين الحديثة”، أنّه بسبب عمليات النهب والاستلاء هذه، بالإضافة إلى الحرب الأهلية الصينية، فإنّه يوجد خوفٌ كامنٌ «من أن يتّم تقطيع أوصال الصين» والذّي يهدّد بقاءها كأمّة، وأنّ «أربعة آلاف سنةٍ من تاريخها المُسجّل من الممكن أن ينتهي إلى مآلٍ صادمٍ وعنيف». إلحاحُ الصين على التوسّع هو تصريحٌ منها أنّها تعتزم على ألاّ تترك أبدًا أن يأخذ الأجانب على حسابها أفضليةً مرّة أخرى.

تمامًا مثلما أنشأت الأراضي الألمانية خطّ الجبهة العسكرية في الحرب الباردة، فإنّ مياه بحر الصين الجنوبي من الممكن ان تُشكّل خطّ الجبهة العسكرية للعقود القادمة، حينما تصير البحرية الصينية أكثر قوة وحينما تصل المطالب الصينية لمرحلة التضارب مع مطالب بقيّة الدول المُطِلّة على البحر، ستكون بقية الدول مدفوعةً بقوة لأن تزيد من تطوير قدراتها البحرية. سوف تتوازن هذه الدول ضدّ الصين أيضًا عبر زيادة ارتباطاتهم بالبحرية الأمريكية والتّي بلغت قوتّها البحرية درجةً من الذروة نسبيًا حتّى وإن استوجب الأمر تحويل موارد كبيرةٍ من الشرق الأوسط. على نطاقٍ عالميٍ أوسع، فقد صارت التعدّدية القطبية بالأساس ملمحًا من ملامح الدبلوماسية والاقتصاد، إلاّ أنّ بحر الصين الجنوبي من الممكن أن يُرينا كيف ستبدو التعدّدية القطبية بالمعنى العسكري حقّا.

ليس هناك أيّ شيئٍ رومنطيقيٍ وهميٍ بخصوص هذه الجبهة الجديدة، صراعٌ لا يحمل الصلاح مثلما هو الأمر في الصراعات الأخلاقية. في النزاعات البحرية إن لم يكن هناك قصفٌ برّي، فلن يكون هناك أيّ ضحايا، إلاّ إذا كان هناك عدوٌّ فلسفيٌّ في المواجهة. لا شيئ على صعيد التطهير العرقي مرجّحٌ أن يحدث في هذا المسرح الجديد من النزاع، كما لا ترقَ الصين ببساطةٍ، رغم معاناة خصومها، إلى أن تكون موضوعًا لغضبٍ أخلاقي.

لا يُبْدِ النظام الصيني سوى شيئًا قليلاً من الاستبداد، مع اقتصادٍ رأسماليٍ وشيء من ايديولوجية الحُكم في خطابه. علاوةً على ذلك من المرجّح أن تصبح الصين مجتمعًا أكثر انفتاحًا بدلاً من الانغلاق في السنوات القادمة. خلافًا للفاشيّة أو النزعة العسكرية، فإنّ الصين، جنبًا إلى جنب مع بقية دول شرق آسيا، تُعرَّفُ بشكلٍ متزايدٍ من خلال استمرار وجود نزعةٍ قوميةٍ عتيقة، هي فكرة بالتأكيد، لكنّها ليست كتلك الأفكار التّي استمرت في جذب المثقفين طيلة منتصف القرن التاسع عشر. حتّى وإن لم تصبح الصين أكثر ديمقراطية، فمن المرجّح أن تتنامى داخلها النزعة القومية، حتّى أنّ مسحًا احصائيًا عارضًا لآراء روّاد الانترنت يُوضّح ذلك بشكلٍ جيّد.

عادةً ما نتصوّر النزعة القومية على أنّها ردّةُ فعلٍ عاطفيةٍ باعتبارها إحدى مُخلّفات القرن التاسع عشر. أمّا اليوم فإنّ النزعة القومية التقليدية هي التّي تقود بشكلٍ أساسيٍ السياسة في آسيا وسوف تستمّر في فعل ذلك أيضًا. تقود هذه النزعة القومية على نحوٍ حاسمٍ إلى نموِ الجيوش في المنطقة –على الأخصّ القوتيْن البحرية والجوية- لأجل الدفاع عن السيادة وصنع مطالبٍ للظفر بالموارد الطبيعية المتنازع حولها. لا توجد هنا فلسفةٌ فاتنةٌ جذّابة، كلّ شيئ متعلّق هنا بالمنطق البارد لتوازن القوة، إلى درجةٍ أنّ الواقعية غير المتعاطفة والمتحالفة مع النزعة القومية صار لها موطنٌ جغرافيٌّ واحد، إسمه بحر الصين الجنوبي.

مهما ستُحدِثُ الدراما الأخلاقية في شرق آسيا، فإنّها ستأخذ شكلاً متزمّتًا للقوى السياسية على النحو الذّي سيترك كثيرًا من المفكّرين والصحفيّين في حالةٍ من التخذير. لقد أورد ثيوسيديدس عبارةً يتذّكرها الجميع حينما تحدّث عن إخضاع الأثينيّين القدماء لجزيرة ميلوس: «يقوم القويُّ بما يستطيع القيام به، أمّا الضعيف فيُعاني ممّا يجب أن يُعاني منه». تُعاد هذه المقولة في القرن الحادي والعشرين بقواعد أثينا مع الصين باعتبارها القوة الإقليمية البحرية الرائدة هناك، الضعيف سوف يستمر في الخضوع، هكذا فحسب. سوف يكون ذلك بمثابة الاستراتيجية غير المعلَنة للصين، لذا فمن الممكن أن تتجّه الدول الصغيرة في جنوب شرق آسيا إلى اتّباع إستراتيجية الانضمام إلى الولايات المتحدة حتّى تتجنّب القدَر المِيلوسي (نسبةً لجزيرة ميلوس اليونانية)، لكن لن يكون هناك مذابح.

يُنذِر بحر الصين الجنوبي بنمطٍ مختلفٍ من النزاعات مقارنةً بتلك التّي عهدناها من قبل. منذ بداية القرن العشرين كنّا قد صُدمنا بالتدخّلات البريّة التقليدية الشاملة من جهة، وبالحروب الصغيرة القذرة وغير الشرعية من جهةٍ أخرى، فلأنّ كلاًّ من نمطي الحرب أنتج إصاباتٍ مدنيّةٍ شاملة، فقد صارت الحرب موضوعًا يتناوله كلٌّ من النشطاء الانسانيّون والنشطاء بشكلٍ عامٍ على حدّ سواء. لكن سنرى في المستقبل فقط شكلاً أنقى من أشكال النزاعات، نزاعٌ لا يمكن التخلّص منه بعيدًا عن الشرط الانساني تمامًا.

يتمثّل الموضوع الدائر في كتاب “نقاشاتٌ حول ليفي” لميكيافيللي في هذا النمط من النزاعات بالضبط، نزاعٌ متحَكّمٌ فيه بشكلٍ سليم، من المرجّح أن يكون أكثر من استقرارٍ جامدٍ حتّى يقود العملية الانسانية، بحرٌ مزدحمٌ بالسفن لا يتعارض مع حِقبة الوعد الأكبر لآسيا. إنعدام الأمن عادةً ما يولّد سِمة الديناميكية.

لكن هل يمكن أن يكون نزاعٌ ما في بحر الصين الجنوبي نزاعًا متحكّمًا فيه بحقّ؟ لذلك فمن المفترض أن تكون حُجتّي أبعد من عدم نشوب حربٍ كبرى في المنطقة مستقبلاً. بدلاً من ذلك، فإنّ الدول سوف تقتنع بأنّ عليها المناورة لأجل تحصيل المكانة عبر سفنها في أعالي البحار حينما تُقدِّم مطالبًا متنافسةً لأجل تحصيل الموارد الطبيعية وربّما حتّى الاتفاق لأجل تقسيمٍ عادلٍ لهذه الموارد فيما بينها. لكن، وخلافًا لكلّ التيارات المبنية على حججٍ ما، ماذا لو اتجّهت الصين لاجتياح تايوان؟ ماذا لو عادت كلٌّ من الصين وفيتنام -المتنافسين الشديدين- إلى التاريخ، وذهبا إلى الحرب مثلما حدث سنة 1979، مُزوّديْن بترسانةِ أسلحةٍ فتّاكةٍ هذه المرة؟ لهذا السبب فلن تتجّه الصين لوحدها إلى بناء جيشها، بل ستسلك كلّ دول جنوب شرق آسيا ذات الاتجاه.

لقد عرفت الميزانيات الدفاعية لهذه الدول تناميًا إلى ما يُقارب ثلاثة أضعافٍ في العقود الماضية، حتّى أنّ ميزانيات الدفاع الأوروبية قد عرفت انحدارًا مقارنة بذلك. تزايدت واردات السلاح بالنسبة لأندونسيا وسنغافورة وماليزيا بنسبة 84 بالمائة، 146 بالمائة، 722 بالمائة على التوالي منذ سنة 2000. كان الانفاق أساسًا ذا خلفياتٍ بحريّةٍ وجويّة: سفنٌ حربية وغواصاتٌ مزوّدة بنظم صواريخ وقاذفاتُ طائراتٍ مقاتلة. أنفقت فيتنام مؤخّرا (وفقًا للاحصاءات المرصودة سنة نشر المقال) 2 مليار دولار لشراء ستّة من الغواصات الروسية، و 1 مليار دولار لشراء مقاتلاتٍ روسية. فتحت مؤخرًا ماليزيا قاعدة غواصاتٍ في بروناي. وفي الوقت الذّي تُستنزف فيه الولايات المتحدة في حربٍ بريّة في الشرق الأوسط الكبير، تتحوّل القوة العسكرية بسرعةٍ من أوروبا باتجاه آسيا.

في الوقت الحاضر تضمنُ الولايات المتحدة الوضع القائم غير السهل في بحر الصين الجنوبي، محيّدةً أساسًا الاعتداء الصيني على خريطته. إنّها تعمل كمطمئنٍ مراقبٍ للبحرية والدبلوماسية الصينية (عبر هذا الأمر لا ندّعي بأنّ أمريكا ذات نيّةٍ صافية في أفعالها، في حين تمثّل الصين آليًا دور الطرف الشرير). إنّ ما تُقدّمه الولايات المتحدة لبلدان منطقة بحر الصين الجنوبي هو أقلُّ ارتباطًا بحقيقة فضيلتها الديمقراطية وأكثر قربًا لمنطق فَردِ العضلات. إنّه توازنُ قوةٍ حسّاسٍ بين الولايات المتحدة والصين، يجعل بالأساس كلاّ من فيتنام وتايوان والفيلبين وإندونيسيا وسنغفورة وماليزيا بلدانًا حرّةً وقادرةً على لعب دورِ قوةٍ واحدةٍ كبرى في مواجهة الآخر.

في خضّم هذه الحريّة يُمكن للنزعة الاقليمية أن تتصاعد باعتبارها قوةً في حدّ ذاتها تحت مظلّة رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بآسيان. من غير الممكن أن تُؤخذ الآن حريةٌ كهذه بشكلٍ مُسلّمٍ به. إنّ التوتّر والمواجهة البحرية الجارية بين الولايات المتحدة والصين (التّي تمتّد إلى تشكيلةٍ معقدّةٍ من المواضيع المتعدّدة من التجارة إلى إصلاحات العملة إلى الأمن السيبراني إلى المراقبة الاستخباراتية) تُهدّد في الأخير بالتحوّل إلى أفضليةٍ للصين في شرق آسيا، وذلك بفضل التمركز الجغرافي الصيني في الاقليم إلى حدٍ كبير.

المُحصّلة الشاملة للمشهد الآسيوي الجيوبوليتيكي الجديد لم تأتي من جهة واشنطن وإنّما من جهة كانبيرا (عاصمة أستراليا). في مقال ذي 74 صفحة نُشر سنة 2010 تحت عنوان: «إنتقال القوة: مستقبل أستراليا بين واشنطن وبجين»، يصف أستاذ الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الوطنية الأسترالية هاك وايت (Hugh White) دولته بقوة الوضع القائم الجوهرية، أيْ تلك التّي تريد باستماتةٍ أن يبقى الوضع في آسيا على ما هو عليه تمامًا. فمع استمرار نمو الصين يمكن لأستراليا أن تستمر في علاقاتها التجارية معها أكثر فأكثر، في الوقت الذّي تُحافظ الولايات المتحدة على مكانة “القوة الأقوى في آسيا” وبالتالي تستمر في البقاء هناك باعتبارها “الحامي المطلق” لأستراليا. لكن وكما كتب البروفيسور وايت، فإنّ المشكلة تكمن في كَوْنِ الأمرين لا يمضيان معًا جنبًا إلى جنب، فآسيا لا يمكن لها أن تستمر في التحوّل الاقتصادي من دون أن يرافق ذلك تحوّلٌ سياسيٌّ واستراتيجي: من الطبيعي، لن يكون العملاق الاقتصادي الصيني ممتنًا وراضيًا مع الريادة العسكرية الأمريكية في آسيا.

ماذا تريد الصين؟ يفترض وايت أنّ الصينيّين يرغبون ربّما في بناء نمطٍ جديدٍ من الامبراطورية في آسيا كتلك التّي هندست لها الولايات المتحدة في القسم الغربي من العالم، تلك التّي أمنّت بها واشنطن هيمنتها على حوض الكاريبي (مثما تأملُ بيجين أن تقوم به في بحر الصين الجنوبي). هذا النمط الجديد من الامبراطورية، على حدّ تعبير وايت، يعني أنّ جيران أمريكا لم يكونو «أكثر أو أقلّ حريّة ليديروا بلدانهم» حتّى حينما أصرّت واشنطن بأنّ رؤاها ستُعطي “اعتبارًا كاملا” لذلك، وأنّها ستأخذ الصدارة من القوى الخارجية. تكمن المشكلة مع هذا النموذج في اليابان والذّي من المحتمل ألاّ يتقبّل الهيمنة الصينية، حتّى وإن كانت هيمنةً ناعمة. هذا ما سيجعل الاتحاد الأوروبي والصين والهند واليابان والولايات المتحدة وربّما طرفٌ آخر أو اثنين من القوى الأخرى سيجلس على طاولة القوى الآسيوية على قدم المساواة. لكن هل ستقبل الولايات المتحدة بهكذا نموذج، خاصّة منذ أن ربطت الازدهار والاستقرار الآسيوي بصدارتها هناك؟ في ظلّ حقيقة صعود القوة الصينية، فإنّ الهيمنة الأمريكية، كما يرى وايت، ستعني من الآن فصاعدًا عدم الاستقرار في آسيا.

تستند الهيمنة الأمريكية على المبدأ مفاده أنّ استبداد الصين في موطنها سيجعلها تتصرّف بشكلٍ “غير مقبولٍ في الخارج”. إلاّ أنّ ذلك لا يمكن أن يكون صحيحًا، مثلما يُحاجج وايت. تُدرك الصين ذاتها بأنّها قوةٌ حميدة غير مُهيمنة، تلك التّي لا تتدخّل في الفلسفات الداخلية لبقيّة الدول بالطريقة التّي تفعل الولايات المتحدة –مع إدعاءاتها الأخلاقية-، ذلك أنّ الصين ترى نفسها باعتبارها مملكةً وسطى (The Middle Kingdom)، أساسُ هيمنتها هو مركزيتها الكامنة الأصيلة في تاريخ العالم، إذْ لا تريد تصدير أيّ نمطَ نظامٍ للخارج.

بعبارةٍ أخرى فإنّ الولايات المتحدة، لا الصين، هي الطرف الذّي يمكن أن يتسبّب مستقبلاً في مشكلةٍ ما. ربّما نُولي حاليًا اهتمامًا أكبر من حجمه بخصوص الطبيعة الداخلية للنظام الصيني ونسعى للحدّ من قوة الصين في الخارج لأنّنا لا نحب سياساتها الداخلية. ينبغي أن يكون هدف أمريكا في آسيا هو التوازن بدلاً من الهيمنة، يرجع سبب ذلك بالتحديد إلى أنّ القوة الصلبة لا تزال مفتاح العلاقات الدولية الذّي يجب أن نفسح له مجالاً فيما يتعلّق بصعود الصين. ليس من الضروري على الولايات المتحدة أن تزيد قوة أسطولها البحري في غرب الباسيفيك، ولكنّها لا تستطيع أن تتحمّل إلى حدٍّ كبيرٍ مسألة خفضه.

سفنٌ حربية أمريكية منتشرة في بحر الصين الجنوبي

خسارة الولايات المتحدة لمجموعةٍ من حاملات الطائرات في غرب الباسيفيك بسبب تخفيض الميزانية أو تحويلها إلى الشرق الأوسط أمرٌ من شأنه أن يتسبّب في مناقشاتٍ مكثّفةٍ في الإقليم حول تراجع أمريكا ويترتّب عليه الحاجة إلى عقد صفقاتٍ متكافئةٍ مع بيجين على قدم المساواة. إنّ الخيار الأمثل هو حضور القوة الجويّة والبحريّة الأمريكية أكثر من المستوى الحالي، حتّى وإن كان للولايات المتحدة قدرة على إقامة روابطٍ ودّيةٍ متوقعةِ النتائج مع الصين. هذه هي الطريقة التّي تُمكّن أمريكا عبر مرور الزمن من ضبط تحرّكات البحرية الصينية في المياه الزرقاء. في العلاقات الدولية تكمن وراء المسائل الأخلاقية مسائلٌ أخرى متعلّقة بالقوة.

لقد كان التدخّل الانساني في البلقان أمرًا مُمكنًا بسبب ضعف النظام الصربي آنذاك فحسب، حدث ذلك في وقتٍ كانت تُرتكب فيه فظائعٌ إنسانيةٌ في الشيشان على نطاقٍ مُماثل ولم يتحرّك لأجلها الغرب ولم يفعل شيئا. في العقود القادمة وفي منطقة غرب الباسيفيك، قد تعني الأخلاق التخلّي عن بعض أعزّ مُثلنا لأجل تحقيق الاستقرار، وإلاّ كيف سنفسح المجال لصينٍ شبه استبداديةٍ حينما يتوسّع جيشها؟ عادةً ما يكون ميزان القوة نفسه هو الحافظ الحامي للحريّة، أكثر حتّى من القيم الديمقراطية للغرب. علاوة على ذلك، سوف يُقدّم بحر الصين الجنوبي في القرن الحادي والعشرين درسًا آخر لتيّار المثاليّين الذّين لا يريدون الاصغاء إلينا.

أحد أشهر الكتّاب الأمريكيّين المهتمّين بالجيوبولتيك وسياسات القوى العظمى، يشغل حاليًا مقعد روبرت ستراوس-هوبي للجيوبولتيك بمعهد بحوث السياسة الخارجية بالولايات المتحدة. يُعرف كابلان بميولته للمدرسة الواقعية، صنفتّه مجلة فورين بوليسي الأمريكية لمرتين ضمن قائمة المفكرين المئة الأكثر تأثيرًا في العالم، عمل كباحث أساسي في مركز الأمن الأمريكي الجديد ومستشارًا لدى مجموعة أوراسيا للأبحاث. شغل من قبل منصب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي في الأكاديمية البحرية الأمريكية، وأيضًا عضوًا في مجلس الدفاع لدى البنتاغون وغيرها من المؤسّسات. لكابلان مجموعة متميّزة من الكتب في الجيوبوليتيك أشهرها “الفوضى القادمة: تحطيم أحلام ما بعد الحرب الباردة”، “انتقام الجغرافيا: ماذا يُمكن للخرائط أن تخبرنا به عن النزاعات القادمة والمعركة في مواجهة المصير”، “غليان آسيا: بحر الصين الجنوبي ونهاية الباسيفيك المستقر” “العقل التراجيدي: الخوف والقَدَرُ وعبءُ القوة”، وغيرها. صدر له هذا الصيف (2023) كتابٌ جديد بعنوان: “ضياع الوقت: بين الإمبراطورية والفوضى، من البحر المتوسّط إلى الصين”.

باحث رئيسي بمركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية (CIGA) التابع لجامعة إسطنبول صباح الدّين زعيم بتركيا. تهتّم أعماله البحثية بمجال الجيوبوليتيك، نظريات العلاقات الدولية، سياسات القوى العظمى، جيوبولتيك أوراسيا وبحر الصين الجنوبي وشمال افريقيا، السياسة الخارجية التركية والسياسة الخارجية الجزائرية. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات والملخصّات الأكاديمية. تظهر أعماله بمجلاّت دولية مُحكّمة ومراكز أبحاث عديدة، باللغتين العربية والانجليزية، منها كتاب “النظام الدولي الليبرالي: جون ميرشايمر في مواجهة جون آيكينبري، صعودٌ أم سقوط؟” (2021)، وكتاب “أثر التحوّلات الطارئة في بنية النظام الدولي على التوجّهات الكبرى للسياسة الخارجية التركية” (2017)، وكتاب “آفاق الانتقال الديمقراطي في روسيا” (2015).